民国时期留美西洋史学者与美国的西洋史学术传统

——以博士论文为中心的考察[1]

杨钊 永利官网 304am永利集团

摘要:民国时期留美西洋史学者是中国的留美生中一个非常特殊的群体,国内史学界对他们的职工涯,特别是博士论文关注较少。这批学者在博士论文的选题上颇具特色,具有强烈的现实关怀、关注国内重大的史学争论、主要侧重欧洲国家的历史。几篇博士论文运用了大量的一手史料,在研究视角上也很有新意,所以得到了导师和美国史学界的认可。几位学者在回国后形成了自己独特的治学风格,并通过授课和学术组织工作,为中国的世界史学科奠定了坚实的基础。

关键词:留美 西洋史 博士论文

历史学在中国是一门传统十分深厚的学问。到了民国之后,西方历史学的学术规范和学术话语开始大量引入中国,与中国传统史学的研究方法产生了交流与碰撞,使民国史学真正做到了融汇中西,获得了长足的发展,并涌现出了一大批优秀的史学大家和史学著作。在这个过程中,赴美学习历史学的学者们起到了非常重要的桥梁作用。国内学术界在关注民国史学时对这个群体也进行了较为深入的研究。[2]然而,这些研究大多把目光聚焦于那些赴美学习中国史的学者,而且更多研究的是他们回国之后对中国史学所产生的影响。事实上,在赴美学习历史的学者中,有相当一部分人在美国从事的是西洋史方面的研究,他们不仅在研究方法,而且在研究内容方面都深入到了西方学术的脉络之中,受到了更加彻底的西方学术训练。[3]这批在美国从事西洋史研究的学者在回国或留美任教之后,有的继续从事西洋史的教学与研究,有的则转向了中国史领域,但他们所受到的学术训练,对中国史学的发展,特别是中国世界史学科的建立都做出了巨大的贡献。本文尝试以几位在留美时主要从事西洋史研究的学者的博士论文为考察对象,探究美国的西洋史学术传统如何影响了中国的世界史学科。

一、留美西洋史学者博士论文的选题特色

在民国时期赴美攻读历史学博士的学者中,绝大多数人都选择了中国史领域的博士论文题目。究其原因,首先是因为中国学者从事中国史研究更有语言和文化背景上的优势。当时美国致力于中国史研究的本土学者语言能力较弱,整体研究水平有限。因此,美国史学界非常希望中国的职工们能够选择中国史方面的课题,这样在传播美国历史学的研究方法之外,还能够借助中国员工的汉语能力,把他们的研究成果纳入美国学术的脉络之中,从而提升整个美国史学界的中国史研究水平。[4]其次,中国留美攻读博士学位的历史学者,多数都是在国内大学完成的本科教育。而国内当时极为缺乏从事西洋史研究的基本条件,比如一手史料几乎无法获取,开设西洋史课程的老师不能用自己的研究成果来指导员工等等,所以民国大学历史系的本科生只能获得一些西洋史的基础知识,很难受到系统的西洋史学术训练。在这种情况下,他们主要的学术积累都来自于中国史方面,留学后如果另起炉灶,选择西洋史方面的课题,对其显然是一个巨大的挑战。

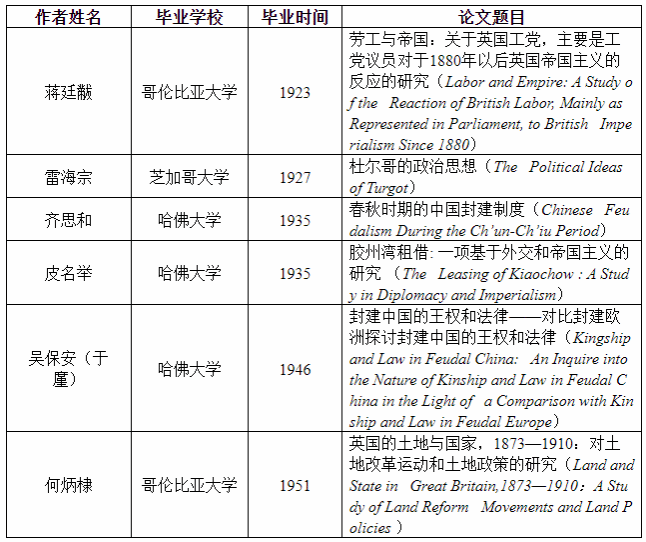

尽管如此,仍有少部分留美生迎难而上,选择攻读西洋史专业的博士学位,他们修读了大量的西洋史课程,并顺利完成了资格考试和论文答辩。他们的博士论文选题则各具特色,为我们提出了诸多值得进一步探究的问题。本文根据著名的《中国留美同学博士论文目录》( A Guide to Doctoral Dissertations by Chinese students in America 1905—1960),以及搜集到的原始资料,选取了其中最具代表性的六篇博士论文。[5]具体情况见下表:

民国时期留美西洋史学者博士论文一览表

这六位学者留学美国的时间分别在20世纪20、30和40年代,在时间上跨越了“五四”之后的民国大部分时期。在此期间,无论是中国的历史学研究,还是美国的历史学研究,都经历了很大的变化,他们成为了中美史学发展与史学交流的重要见证者。从选题的内容来看,既有像蒋廷黻(1895—1965)、雷海宗(1902—1962)、何炳棣(1917—2012)这样选择纯粹的西洋史研究课题,也有像皮名举(1907—1959)这样从国际关系史的视角来审视中国的对外关系,还有像齐思和(1907—1980)、吴于廑(1913—1993)这样以中西比较的视野来看待中国历史上的重大议题,在选题上呈现出几个突出的特色。

首先,一些选题体现了作者本人强烈的现实关怀。近代中国留学运动兴起的最重要背景就是中国处于“数千年未有之大变局”,受到了西方列强全方位的强烈冲击。中国人留学的目的不仅是学习西方的科学文化知识,而是为了寻找西方国家富国强兵的药方,“就像员工在‘五四’后因地位上升而一度以运动为正业、以学习为副业一样,职工从一开始就被赋予或寄予了各式各样超越于学业的重任”。[6]即便专业是像历史学这样的人文学科,职工们也想以史为鉴,以实现救亡图存、复兴国家的现实目标。比如蒋廷黻选择研究1880年之后工党的外交政策,就是在看到了英国政党政治格局发生变化之后,这个新生的左翼政党能否改变英国长期的帝国主义外交政策,从而改善像中国这样的落后国家的国际环境。他在博士论文的序言中指出,“英国影响越来越大的政治因素,即英国工党在最近的四十年中对于英国的帝国主义究竟做了些什么?”,“像印度、墨西哥和中国这样深受近代帝国主义之害的国家,能从几大列强国内的左派政治势力中获得比右派政治势力更好的待遇吗?”[7]也就是说,蒋廷黻看似选择研究的是英国的政党政治,实际上想要探讨英国国内政治与外交政策的关系,最终关注的是中英关系在工党执政之后能否有实质性改变,从而使中国获得更加平等的国际地位。

再比如皮名举选择的题目是胶州湾的租借问题,更是体现了中国学者对近代中国主权受到严重侵犯情况的高度关注。德国1898年把胶州湾变为租借地,掀起了西方列强瓜分中国的狂潮,中国的民族危机空前严重。因此,皮名举想要借助多国的外交档案,将重点放在“德国殖民政策的发展,远东的国际政治,中国的对外关系史”上,从史实上还原中国的这段屈辱经历。[8]德国在19世纪的现代化进程中珊珊来迟,直到1871年才实现统一,而当时英、法等国已经基本上将殖民地瓜分完毕。可是,德国由于拥有超强的教育与科技实力,在统一的过程中迅速崛起为世界一流强国,并且非常渴望在“帝国的年代”里获得一席之地。在这种情况下,德国把目光投向了远东。作者详细梳理了强租胶州湾之前,德国的远东外交政策如何从俾斯麦时期的相对克制,演变为威廉二世时期的帝国主义海外扩张的整个过程。皮名举的论文完成于1935年,正值日本加紧对华侵略的步伐,中国面临着非常严峻的外部环境。而当时的南京国民政府正与纳粹德国政府保持着密切的双边关系,蒋介石试图借助德国的投资与援助,在短时期内迅速增强中国的军事和经济实力,以抵御日本的威胁。同时,“德国的特殊发展道路——一个在19世纪最后三分之一岁月里实现了统一并成为世界性强国,接着又从第一次世界大战失败中迅速东山再起——提供了一个国家用非革命的方式快速发展的典范”,这对蒋介石政府非常有吸引力,成为学习借鉴的对象。[9]那么,纳粹德国真的是中国抗击日本侵略的可靠盟友吗?纳粹德国的远东政策和威廉二世时期的远东政策有本质区别吗?这些疑问成为皮名举博士论文选题的重要现实背景。

其次,民国时期的留美西洋史学者大都在国内完成了本科教育,国内史学界的重大史学争论成为他们重要的问题意识来源。比如齐思和与吴于廑的博士论文都聚焦于非常热门的“封建”问题。[10]20世纪30年代初,国民大革命失败后的中国思想界围绕“中国的社会性质”问题展开了非常激烈的争论,随后又引发了对中国古代社会性质的论战,其中非常关键的一个问题就是“封建”问题。齐思和在博士论文的序言中指出,“另一方面,年轻的中国学者能够获取中国的原始史料,但是对封建这个概念的真正含义知之甚少,因为它对中国历史学者来说是一个全新的概念。也许在马克思主义社会学家的影响下,他们认为中国历史只不过是一个扩展的封建时代,而且一些争论围绕当代中国是否仍然是封建社会而展开”。[11]齐思和显然对国内学者对“封建”概念所知有限的情况非常不满,试图重新厘清这个重要概念。无独有偶,吴于廑对“封建”概念在国内学术争论中的误用也提出了尖锐的批评,“‘封建’一词被时下中国政论家的滥用已经到了几乎无法定义的地步。在很多情形中,人们用‘非现代’一词来替换它,当然,‘非现代’是不等同于‘封建’的”。吴还认为国内关于“封建”问题的论战水平有限,最重要的原因“来自某些误导性的但是颇具影响的概念,它们深深地植根于中国封建主义独有的特点里和封建时代结束后不久的思想发展史之中”。[12]二人都是由于对国内学术论战的现状不满意而参与到“封建”问题的讨论之中。齐思和的论文主要探讨春秋时期的封建制度,这个时期封建制度正在走向衰落。吴于廑则聚焦中国封建时期的“王权”与“法律”这两大主题,并与欧洲中世纪的封建制度进行了深入的比较。二人的博士论文尽管视角有所不同,但都是为了回应郭沫若为代表的“泛化封建论”,并且都充分利用欧美史学界的学术理论与方法,说明中国的封建制度与欧洲的封建制度相似性远大于差异性。[13]他们二人在哈佛大学学习的基本是西洋史方面的课程,导师也都是哈佛大学著名的英美宪政史和西方政治思想史大家查尔斯·霍华德·麦基文(Charles Howard McIlwain, 1871-1968)教授,可是都不约而同地选择研究中国的封建问题,说明民国时期留学美国的西洋史学者高度关注中国学术界的热门话题,即便是留学期间的学位论文也要对其做出回应,带着鲜明的中国学人的问题意识。

另外,这批留美西洋史学者的博士论文在选题上主要侧重欧洲国家的历史,而没有选择美国和拉美国家的历史。蒋廷黻选择研究19世纪80年代后英国工党的外交政策;雷海宗主要探讨法国旧制度末期“重农学派”思想家和政治家杜尔哥(Anne Robert Jacques Turgot,1727—1781)的政治思想;皮名举通过租借胶州湾来探讨德意志第二帝国的远东外交政策;何炳棣则聚焦英国19世纪末20世纪初的土地改革与土地政策;齐思和与吴于廑在研究中国的封建制度时,也是与欧洲中世纪的封建制度进行对比。他们虽然都留学美国,而且有些人主修的都是美国史课程,但是他们显然对欧洲国家的历史更感兴趣。这主要与当时中国学者对西洋史的认识有关。20世纪10年代曾留学美国瓦萨女子大学(Vassar College)与芝加哥大学的陈衡哲(1890—1976)是我国西洋史领域的知名学者,她的《西洋史》一书是民国时期中国人撰写的西洋通史的开创性著作,是“一部‘流布极广’的中学教材,曾在20世纪上半叶构筑过无数国人心中西方历史的镜像”。[14]陈衡哲在该书的例言中对“西洋史”进行了界定,“本书的范围以‘文化的欧洲’(见第一编第二章),及纯粹欧化的美洲为限,故定名曰《西洋史》”。[15]也就是说,西洋史主要研究欧洲和像美洲这样欧化程度很高的地区的历史。这部《西洋史》在内容安排上,按照上古、中古、近世的时间顺序,梳理了欧洲从古希腊、罗马,到中世纪的封建制度,再到近代文艺复兴、宗教改革、地理大发现、法国革命、工业革命、1848年革命、第一次世界大战等重大事件的发展历史,基本上以欧洲为中心,对美国和美洲的历史很少提及。陈衡哲的这种对西洋史的认知,其实代表了当时大多数中国学人的看法,所以这批学者在留美之后自然更为关注欧洲国家的历史,认为其研究价值更高。此外,欧洲历史悠久,这方面的学术积累也非常深厚,在与中国古代历史进行比较时更有参考价值。而美国历史极为短暂,并不为拥有深厚史学传统的中国学人所重视。据齐思和的女儿齐文颖回忆,齐思和本来并不想去美国大学学习美国史,认为美国史很短,没有什么可学的,最后在老师洪业(William Hung, 1893-1980)的一再劝说之下方才成行,而且最后并没有选择美国史领域的博士论文题目。[16]再加上这批学者在留学美国时,欧洲的几大强国依然主导着国际秩序,世界科学文化的中心仍然在欧洲,因此即便从以史为鉴的角度来看,欧洲历史对中国学者无疑更有吸引力。

二、留美西洋史学者博士论文的学术价值

留学美国的这批西洋史学人,克服语言和文化上的障碍,主动选择美国人更为擅长的西洋史作为自己博士论文的研究对象,对自己提出了很大的挑战。他们能够顺利完成论文,通过答辩并获得学位,本身已经非常不易。在评价这些论文的学术价值时,除了要顾及他们的职工身份,更重要的还是要将其放在美国的西洋史学术脉络下进行考察。

史料是历史学研究的基础,也是评价史学著作学术价值高低的基本标准。本文提及的几位学者,大都能够充分利用美国大学优越的西洋史资料条件,为自己的博士论文奠定了坚实的史料基础。当时国内从事西洋史研究的学者非常稀少,其中的一个关键原因就在于无法获取从事研究的原始资料。留学美国并从事西洋史方面的研究,明显具有资料上的优势。皮名举的论文属于国际关系史领域,运用多国的外交档案是他论文材料的突出特色。他使用的中文史料包括《清季外交史料》《教案奏议汇编》《清代筹办夷务始末》《清光绪朝中日交涉史料》《光绪政要》等,既有清朝的外交档案,又有晚清的教案资料,还有光绪朝的谕旨、奏疏等官方文件。德国方面的档案包括《欧洲各国内阁的大战略,1871-1914:外交部外交档案汇编》(Die grosse Politik der europäischen Kabinette, 1871-1914: Sammlung der diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes)《外交部外交档案,1871-1914》(Die diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes, 1871-1914)《国家档案:当代史官方档案》(Das Staatsarchiv: Sammlung der offiziellen Aktenstücke zur Geschichte der Gegenwart)《德意志帝国议会会议速记》(Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages)等。皮名举还使用了部分英国、日本、法国、俄国、美国的外交档案,如《美国对外关系文件集》(Foreign Relations of the United States),以及大量各当事国重要外交决策者的日记与回忆录。[17]皮名举的论文在材料运用上令人叹为观止,不仅涉及的国家广,运用的语言多,而且种类极为丰富。这充分展现了皮名举出色的语言能力,以及细致的资料搜集工夫。

何炳棣的论文主要关注英国1873—1910年间的土地改革与土地政策,属于英国农业史领域。他在史料上非常下工夫,在半个世纪后的回忆录中依然对此颇为自豪,“半世纪后重读哥大博士论文的第一感想是史料充实的程度使我自己都吃一惊”。[18]何炳棣对自己这篇博士论文使用的基本史料的质与量进行了概述:

先谈英国议会101种文件(内包括31种法令全文),最初步卷帙浩繁的《议会辩论》(1870至1910年40年间)必须不时翻检可以不论,有关城乡土地及地方财政等问题的71种专门文件之中,由英王(事实上是政府行政部门)指令刊印公开出售的“command papers”即有53种之多;这些“指令文件”都是Royal Commission(皇家专门问题调查委员会)和较小型更专门、由议会指令所组的调查委员会(Select Committee)的报告书,有的数年始调查完成,都是最翔实、多视角的第一手资料。但是,至今最令我自豪的是罕为人知、幸存于哥大赛里格曼专藏和纽约公共图书馆亨利乔治专室的不少19世纪后半和20世纪初叶英国主要土地改革会社的章程、会员录、年报、重要公开演讲,联合各种进步分子,扩大宣传游说,以至1906年后向当政自由党政府施压请愿等等的纪事专册。这些都是极其可贵的,真正“草根性”的最原始史料。[19]

何炳棣博士论文使用的原始资料,即便按照美国西洋史研究的标准来看,也实现了重要的突破。除了那些一般欧美学者都会使用的英国议会的辩论记录和政府的官方指令文件之外,何炳棣还使用了大量的普通英国土地改革会社的草根性文献。这些草根性的原始史料大都未被其他英国史学者所利用,因此具有非常特殊的价值。这些史料使何炳棣的论文在视角上做到了官方和基层相结合,更加全面地为读者呈现了英国在1873—1910年间土地改革和土地政策的历史面相。

这批留美西洋史学者的博士论文除了运用扎实的史料之外,在研究视角上也有诸多创新之处。蒋廷黻在留学时敏锐地看到了一战期间工党在英国政坛上的迅速崛起这一新的政治动向,试图探究这个将来极有可能执政的左翼政党在外交政策上是否会出现大的变化。蒋廷黻选择的这个课题非常新颖,是一部“预流”之作。英国工党的兴起在蒋廷黻留学时是个刚刚发生的新现象,至少史学界还未来得及对其从历史角度进行富有说服力的解释。而且19世纪后期在英国和欧洲兴起的左翼政党的国内政治纲领和该国的帝国主义外交政策之间事实上充满了张力,这些政党面对一战前后的国际形势如何进行调整,或者在执政后如何改变曾经的外交政策,都是值得政界和学界思考的重要课题。蒋廷黻的博士论文完成于1923年,可以说很早地介入了对这些重要问题的讨论,而一年之后英国工党就第一次上台执政,更使其具有了学术与现实的双重意义。

皮名举选择租借胶州湾作为研究对象,但他没有只是将其作为对中国近代史影响巨大的一个外交事件,而是运用跨国史、国际史的研究视野,把它放到整个远东国际关系格局中进行审视。作者重点探讨了德国远东政策的形成过程,德国选择胶州湾作为远东基地的原因,德国占领胶州湾的经过,俄国对胶州湾的觊觎与干预,英国在胶州湾危机后的应对,法国、美国、日本对这一事件的态度,以及中德两国在胶州湾问题上的谈判等问题。他没有把租借胶州湾局限在中、德两国,而是多维度、立体化地呈现了以胶州湾事件为平台而展开的大国之间的激烈博弈。皮名举有效利用哈佛大学优越的学术资源,综合使用多国档案,并且充分吸收美国国际关系史研究的各种范式,在研究视角上实现了突破,完成了一篇出色的国际关系史论文。

留美西洋史学者在撰写博士论文的过程中面临着语言和方法上的巨大挑战,但他们不仅克服了各种困难,顺利完成了论文,而且还得到了导师和美国学术界的充分认可。蒋廷黻的博士论文在他毕业的1923年由美国哥伦比亚大学出版社出版,并收入著名的由哥伦比亚大学政治科学学院编辑的《历史、经济和公共法律研究》(Studies in History, Economics and Public Law)丛书。这套丛书主要选择哥伦比亚大学历史学、经济学、法学、社会学等专业的优秀博士论文来出版,具有很高的学术水准。[20]蒋廷黻的博士论文出版后,引起了很多美国重要学术期刊的关注,包括美国统计协会(American Statistical Association)主办的《美国统计协会杂志》(Journal of the American Statistical Association)1923年6月号、美国政治科学协会(American Political Science Association)主办的《美国政治科学评论》(The American Political Science Review)1923年8月号和美国经济协会(American Economic Association)主办的《美国经济评论》(The American Economic Review)1923年9月号的新书信息中都提到了蒋廷黻的这部著作,而且《美国政治科学评论》1924年5月号还对这本书有一段简要的介绍。[21]这些都充分说明了蒋廷黻博士论文的学术价值。

何炳棣的博士论文虽然经历种种曲折,遗憾地未获出版,但这并不是由学术因素造成的。他的导师柏莱柏诺(John Bartlet Brebner,1895—1957)对论文评价甚高,在给何炳棣的信中说,“你不必对你的博士论文有所担心。它是一部有魄力和说服力的著作,既原创,又独立”。柏莱柏诺在给另一位教授的信中也提及了何的论文,“他的论文实在是一件值得自豪的成就,一经整理之后,在英国出版的机会应该是很好的。他怎样做出来的,我不知道,但只知道他有思维能(魄)力和显然异常强烈的欲望去使用它”。[22]何炳棣毕业多年之后,两位英国农业史方面的权威学者在一本书的序中也对他未刊印的哥大博士论文给予了充分肯定,“对农业史家而言,这方面最好的出发点是何炳棣教授拓建性、但可惜未曾出版的、1951年完成的论文:《英国的土地与国家,1873—1910》.这个值得赞扬并富启示性的研究,解析了构成J.S.Mill 1870年成立的地权改革协会的多项纲领的历史渊源,并进而考查了20世纪初叶自由党前后内阁乡村和城市土地政策的决定因素”。[23]一部未获出版的博士论文在多年之后还能被该领域的权威学者提及并获得肯定,实属不易。

三、美国的西洋史学术传统与中国世界史学科的奠基

本文提及的六位留美西洋史学者,有五位选择了回国任教,并有四位继续从事西洋史的教学与研究工作,为中国世界史学科的建立与发展奠定了坚实的基础。[24]

蒋廷黻回国后先在南开大学历史系教授西洋史课程,在此期间他的研究兴趣逐渐转向中国近代外交史,并尤其注重晚清时期中国方面外交史料的搜集和整理工作。1929年5月,在南开任教六年半之后,蒋廷黻转赴清华大学历史系任教,还担任了系主任一职。他在出掌清华历史系的五年内,提出了著名的“历史与社会科学并重;历史之中西方史与中国史并重;中国史内考据与综合并重”的办系理念,对清华历史系从课程设置、团队选聘、人才培养等方面进行了全面的改革。蒋廷黻本人的研究重心虽然转向了中国史,但他仍然非常重视外国史课程的开设,“就近两年论,历史系每年平均约有二十一二种课程,其中中外史各占一半”。在蒋廷黻看来,之所以要兼重外国历史,“第一是外国史本身有研究的必要。中国现在已经深入国际生活中了,闭关自守的时期早已过了。研究日本和西洋各国历史不过等于认识我们的邻舍而已”,“第二是外国史学,尤其是西洋史学,有很多地方可资借镜的。西洋史学的进步就是西洋各种学术进步的一方面”。[25]在蒋廷黻担任系主任期间,清华历史系为本科生开设了种类众多的西洋史课程,以1929年至1930年度为例,孔繁霱(1894—1959)开设了《西洋通史》《欧洲近代史初期》《西洋史学史》,刘崇鋐(1897—1990)开设了《西洋近百年史》《英国史》《欧洲十七十八世纪史》,蒋廷黻开设了《法兰西革命史》,杜捷尔(G.M.Dutcher)开设了《西洋近代史史料概论》,蒋廷黻、孔繁霱、刘崇鋐合开了《西洋史家名著选读》,形成了涵盖西洋通史、断代史、国别史、专门史、史学史的较为完整的西洋史课程体系。[26]蒋廷黻能够形成中国史与外国史并重的理念,显然与他留学哥大期间修读了大量西洋史课程,并撰写了英国史方向的博士论文有很大关系。在哥大期间,他先后修读了哥大美国史教授威廉·邓宁(William A. Dunning,1857-1922)所讲授的《政治学原理》、当时在纽约社会研究新学院(The New School for Social Research)任教的英国左翼思想家哈罗德·拉斯基(Harold J. Laski,1893-1950)讲授的《政治学原理》、哥大拉美史专家威廉·沙费尔德(William R. Shepherd, 1871-1934)讲授的《欧洲发展史》、自己的博士论文导师卡尔顿·海斯(Carlton J. H. Hayes, 1882-1964)讲授的《欧洲近代政治社会史》等课程。[27]这些课涵盖的学科和领域很广,但都聚焦于欧洲的政治与历史,为蒋廷黻打下了扎实的西洋史学术基础,也使他充分意识到了西洋史和外国史课程对中国大学历史系员工的重要性。蒋廷黻还非常注重外国史学科的学科发展和整体布局,并有意培养这方面的后备人才。据他自己回忆,“一九三O年我们中国尚没有日本、苏俄、蒙古、泰国及越南历史专家。一旦我发现一个青年,认为他可以研究上述某一国历史的话,我就说服他在研究院学习相关的语文。如果他在研究院成绩好,我就设法推荐他到国外去深造”。比如他培养王信忠学习日本史,朱谦云研究苏联史,邵循正(1909—1972)研究蒙古史等。[28]这说明了蒋廷黻在学科布局上的眼光,即中国人研究外国史,不能只是关注欧洲和美国的历史,还要注重研究中国周边国家的历史。这种远见卓识即便放在今天都让人钦佩。

雷海宗归国后先后在中央大学、金陵女子大学、武汉大学等校任教,主要开设西洋史方面的课程,他在武汉大学讲授《欧洲通史(二)》时的课程纲要后来还整理成《西洋文化史纲要》出版,梳理了从西罗马帝国灭亡到19世纪末的欧美历史,展现了他对西洋史的整体把握和对许多重大历史问题的洞见。[29]1932年,他被蒋廷黻聘至清华大学历史系任教,并在蒋廷黻从政后继任了历史系主任。到清华任教后,雷海宗的研究重心逐渐转向了中国史,但他依然开设西洋史方面的课程,并密切关注国外西洋史领域的员工动态。1931年,芝加哥大学中世纪史名家詹姆斯·汤普森(James Thompson, 1869—1941)的著作《中世纪史》(History of the Middle Ages)出版,雷海宗随后就在《清华学报》1933年9卷1期上发表了对该书的书评。[30]他在书评中敏锐地抓住了该书的特点,那就是用不能否认的事实努力纠正了认为中世纪历史一无是处的传统看法。雷海宗还进一步指出,中世纪由希腊罗马文化、日耳曼封建制度和基督教会这三种成分组成,“而在三种之中尤以日耳曼与教会二者为重要;希腊罗马文化只处于附属的地位”,也就是说,“中古史是一个全新的局面,一个新文化开始的创造时代”,所以“今日的西洋并非由希腊罗马而生,乃是直接由中古日耳曼民族与教会所创”。他在书评的最后指出,“研究过去的历史,我们必须有丰富的同情心”,“中古史对于今日大多的西洋人已是不可了解;我们异族异化的人若要明了,更要尽力设法与它心契神通”。[31]汤普森是雷海宗在芝加哥大学读博时的导师,对他的欧洲中古史观产生了巨大的影响。汤普森对中古史的重视与肯定,修正了文艺复兴时期以来对中世纪的负面认知。雷海宗继承了汤普森的观点,并将其体现在他回国后开设的西洋史课程中。雷海宗在武大的讲课提纲《西洋文化史纲要》中,将西洋文化分成三期,其中第一期就是中世纪封建时代(911—1517),包括911—1321年的封建盛期,和1321—1517年的封建末期。之后的旧制度时代(1517—1815)和欧美文明时代(1815年后)构成了西洋文化的第二期和第三期。[32]雷海宗的这种历史分期把中世纪、近代早期、近代的历史勾连在一起,认为它们是一个整体,反对流行的“断裂”说,这明显处于他导师汤普森中世纪史观的延长线上。而雷海宗通过在武汉大学、清华大学等校开设的西洋文化史课程,塑造了大批学子的西洋中古史观。此外,雷海宗在回国后高度关注以斯宾格勒(Oswald Arnold Gottfried Spengler,1880—1936)和汤因比(Arnold Joseph Toynbee,1889—1975)的文化形态史观,并在给员工开设的《西洋文化史》研讨课(seminar)上带领员工阅读《西方的没落》和《历史研究》的外文原著,还利用其方法提出了著名的“中国文化两周说”。[33]他的员工何炳棣认为,“雷海宗的治史特点是:以一定的哲学观点来消化史料,解释历史,自成体系”。这种学术风格无疑与他留学芝加哥大学时主修历史、副修哲学,以及芝大当时对博士生注重跨学科培养的特点有关。[34]

齐思和归国后先后任教于北平师范大学、燕京大学,开设了《史学概论》《西洋现代史》《美国史》等课程。齐思和的博士论文虽然研究的是中国春秋时期的封建制度,但是他在留学期间“主修美国史,选修英国史、世界中世纪史、政治思想史、史学方法、国际关系史及西洋现代史等课程”,有着非常扎实的英国史、美国史和西洋现代史的基础。[35]他在国内率先开设了《西洋现代史》课程,员工齐世荣(1926—2015)对此印象深刻,“中国人教外国现代史, 这个鼻祖是谁, 我要借这个机会说一下, 是齐思和先生。有的人以为现代史是学习苏联以后有的, 其实不是, 是齐思和先生第一个, 当时在全国, 外国现代史是各个学校都没有, 中国教的只是近代史, 现代史是受气的小媳妇, 没有人重视, 外国现代史更没人重视, 也没人能教, 惟一的就是齐思和先生”。[36]齐思和不仅在课程设置上开了风气之先,而且用英语把授课提纲和基本史料编成了《西洋现代史:提纲与文件》(Contemporary Western History: Outlines and Documents),于1940年正式出版。[37]民国时期的西洋史教学基本以欧洲史为主,美国史并没受到应有的重视。齐思和在哈佛主修美国史,给他授课的几位老师都是美国史领域的著名学者,包括美国宪政史名家查尔斯·霍华德·麦基文、美国社会史和思想史专家阿瑟·施莱辛格(Arthur Meier Schlesinger,1888-1965)、美国海军史专家塞缪尔·莫里森(Samuel Eliot Morison,1887-1976)等。[38]齐思和在留学之前也很轻视美国史,但留学归来后逐渐改变了看法。在他看来,“美国文明,西方文明之粲然者也。欲了解西方文明之现状,及其将来之趋势,固须于美国史加以充分研究矣”,而且“美国与吾人之关系极为密切”,所以“吾人如欲了解西方文化,研究中国外交,于美国史有深切注意之必要,固不得误以其简短无谓而忽视之也”。[39]齐思和除了强调美国史教学与研究的重要性,并在北平师范大学和燕京大学多次开设《美国史》课程外,还专门编写了《美国史书目举要》,包括通史、分期史、地方史、专史、传记、参考书这六大类书籍,供初入美国史门径者使用,成为民国时期中国人研习美国史的重要索引。[40]其中涉及的多部著作就是由齐思和在哈佛大学留学时的美国史老师们撰写的。

皮名举与齐思和同在1935年毕业,回国后先后在北京大学、西南联合大学任教,主要讲授《西洋通史(甲)》《西洋近代史》《欧洲十九世纪史》《欧洲现代史》《西洋现代史》等课程。[41]他讲授的西洋史课程很有特色,颇受员工欢迎,在西南联大与西洋史造诣很深的雷海宗先生齐名,人称“南有皮名举,北有雷海宗”。[42]他的《西洋近代史》课程要求员工画地图作为作业,给员工何兆武(1921—)留下了很深的印象,“近代史从1815年拿破仑失败以后的维也纳会议,一直讲到1914第一次世界大战,正好一百年,一个学期要求画六张欧洲政治地图,那么一个学年就得画十二张,当然我们也是照着现成书上抄的,不过我觉得这确实太有用了。以前我们对政治地图重新划分没有地理上的具体印象,但画过一遍之后就非常清楚明白了”。[43]另一名员工汪曾祺(1920—1997)在回忆文章中也提到了这个画地图的作业,“记得我在皮名举先生的‘西洋通史’课上交了一张规定的马其顿国的地图,皮先生阅后,批了两行字:‘阁下之地图美术价值甚高,科学价值全无。’”[44]西洋史主要讲授的是欧美国家的历史,中国人在学习时首先要具有空间上的概念,皮名举要求员工画地图就是要他们在短时间内迅速熟悉欧美国家的政治地理区划,为进一步阅读外文史料打下坚实的基础。皮名举在哈佛留学时主攻欧洲外交史,并且撰写了关于租借胶州湾的国际关系史论文,对地理空间的重要性在学习时就了然于胸,从而形成了他之后的授课方式。

吴于廑于1947年回国,应时任武汉大学董事长周鲠生(1889—1971)邀请赴武大历史系任教,后来还兼任系主任一职。他在武大主要担任世界通史古代部分的教学,并在20世纪60年代初与同样留学哈佛的周一良(1913—2001)共同主编了影响极大的4卷本《世界通史》。改革开放之后,吴于廑针对“以西欧为中心的世界史观”和“机械运用历史分段法、把各国历史分段排列的那样一派世界历史编纂学”这两大问题,撰写了《世界历史上的游牧世界与农耕世界》《世界历史上的农本与重商》《历史上农耕世界对工业世界的孕育》《亚欧大陆传统农耕世界不同国家在新兴工业世界冲击下的反应》这四篇思考世界历史整体进程的系列论文,并为《中国大百科全书·外国历史卷》撰写了《世界历史》一文,代表了当时中国世界史学界对整体世界史观思考的最高水平。[45]吴于廑在当时国内外国史史料与书籍极难获取的情况下,能够撰写出这样视野开阔、观点新颖的高水平论文,与他在哈佛大学受到的学术训练有很大关系。吴于廑硕士毕业于南开经济研究所,并考取了改制后的第五届庚款留美的经济史专业,本身就有非常扎实的经济学基础。他在哈佛历史系师从英美宪政史和西方政治思想史大家麦基文教授,研修了“他那极富启发性的西方政治思想史和中世纪英国宪法史的课程”,“涉猎到一些有关中古前期西欧封建诸国君权和法律的书籍 ”,博士论文选择从中西比较的视角考察封建中国的王权与法律。[46]这种跨越经济学、政治学、法学、历史学的多学科背景,以及中西比较的宏大视野,为吴于廑之后在世界史学科的体系构建上的成就奠定了坚实的知识基础。

四、结语

民国时期的留美西洋史学者总体上人数不多,在中国留学美国的员工中是个极为特殊的群体。他们在近代中国向西方国家寻找救国良方的留学氛围下,选择与现实关联较小的历史学科,而且研习与中国并没有直接联系的西洋史,确实非常独特。在美国学习西洋史,面临着文化和语言上的多重隔膜,对职工的挑战非常之大。但是,在中国已经面向世界的时代变局下,长期封闭的中国人急需了解他国,而该国的历史是一个非常重要的渠道。而且西洋史显然是美国史学界最为重视的领域,重要的学术范式和学术方法大都来自于此,中国的学者要想真正习得美国史学的精髓,必须深入到该国西洋史研究的脉络之中。这批学者不管后来是否继续从事西洋史的研究工作,但这段重要的学习经历都深刻影响了他们的学术生涯。他们在美国的知名大学受到了严格的西洋史学术训练,大都具有非常宏阔的学术视野,即便在从事中国史的研究时也能有很多出人意表的发现,形成了自己特有的学术风格。另外,部分留美西洋史学者后来担任了学术的领导与组织工作,其西洋史学术背景使他们在改革中国大学历史系的学科布局与人才培养上发挥了巨大的作用,使西洋史的学术训练逐渐在中国大学的课堂占据一席之地,并培养与储备了大量的学术人才。中国的世界史学科非常年轻,基础也较为薄弱,但是它的重要性又使其更需要扶持与发展。这批留美西洋史学者,在当时极为困难的学术条件下筚路蓝缕,为中国的世界史学科起到了探路与奠基的作用。

[1] 本文刊于《史学理论研究》2020年第2期。

[2] 这方面的代表性研究既有对留美生群体之于中国历史学影响的整体性研究,如李春雷:《留美生与中国历史学》,南开大学出版社2009年版,该书对留美生影响民国时期中国历史学发展的多个面向进行了深入细致的探究,但是缺乏对留美生留学时期学术状况的梳理。也有对民国时期留美中国史学者进行的专门性研究,如元青:《民国时期留美生的中国历史研究与美国汉学——以博士论文为中心的考察》,《广东社会科学》2015年第6期,该文聚焦民国时期留美中国史学者的博士论文,探讨了这批博士论文在选题缘起、研究内容和学术理路方面与美国汉学的复杂互动,深入到了留美生留学时期的学术状况,但没有涉及留美的西洋史学者。

[3] 本文所关注的西洋史学者,主要指他们赴美选择攻读的学科是西洋史,所修读的主要课程是欧洲史和美国史方面的,他们的导师主要从事的也是欧美史的研究。而在具体的博士论文选题上,他们则未必完全聚焦于西洋史,有的可能做的是中外关系史方面的题目,有的可能是从中西比较的视野来看待中国历史上的问题。但是从总体上看,这些学者所受的基本学术训练是西洋史学科的,而且在回国之后大都从事了西洋史方面的教学与研究工作,所以从这个意义上称他们为西洋史学者。

[4] 参见元青:《民国时期留美生的中国历史研究与美国汉学——以博士论文为中心的考察》,《广东社会科学》2015年第6期,第118—119页。

[5] 参见Tung-li Yuan , A Guide to Doctoral Dissertations by Chinese Students in America 1905-1960 , Published under the Auspices of the Sino-American Cultural Society, Inc., 1961。

[6] 罗志田:《中国的近代:大国的历史转身》,商务印书馆2019年版,第310页。

[7] Tingfu F. Tsiang, Labor and Empire: A Study of the Reaction of British Labor, Mainly as Represented in Parliament, to British Imperialism Since 1880, Columbia University Press, 1923, p.7.

[8] Ming-chu Bee, “The Leasing of Kiaochow : A Study in Diplomacy and Imperialism”, Ph.D. Dissertation, Harvard University, 1935, p.I.

[9] 柯伟林:《德国与中华民国》,陈谦平、陈红民、武菁、申晓云译,钱乘旦校,江苏人民出版社2006年版,第4页。

[10] 齐思和本科就读于燕京大学历史系,吴于廑本科就读于东吴大学历史系,硕士就读于南开大学经济研究所。

[11] Chi Szu-ho, “Chinese Feudalism During the Ch’un-Ch’iu Period”, Ph.D. Dissertation, Harvard University, 1935, p.III.

[12] 吴于廑:《士与古代封建制度之解体;封建中国的王权和法律》,武汉大学出版社2012年版,第175、177页。

[13] 以郭沫若为代表的“新思潮派”则主张“泛化封建论”,认为以农业为基础的战国时期直到近代的中国都是封建社会,从而使“封建”的概念泛化为“以农业为基础”。关于论战中的“封建”问题,参见冯天瑜:《“封建”考论》,武汉大学出版社2006年版,第245-270页。

[14] 高毅:《邂逅阎宗临》,《中国图书评论》2008年第3期,第76页。

[15] 陈衡哲:《西洋史》,辽宁教育出版社1998年版,第7页。

[16] 参见齐文颖口述:《齐思和:燕园第一位哈佛博士》,《新京报》2005年12月28日。

[17]参见 Ming-chu Bee, “The Leasing of Kiaochow : A Study in Diplomacy and Imperialism”, Ph.D. Dissertation, Harvard University, 1935。

[18] 何炳棣:《读史阅世六十年》,广西师范大学出版社2005年版,第252—253页。

[19] 何炳棣:《读史阅世六十年》,广西师范大学出版社2005年版,第253页。

[20] 信奉儒家思想的经济思想史家陈焕章(1880-1933)1910年在哥大完成的博士论文《孔门理财学》(The Economic Principles of Confucius and his schools)、北京大学前任董事长马寅初(1882-1982)1914年在哥大完成的博士论文《纽约市的财政》(The Finances of the City of New York)也都收入了哥大这套《历史、经济和公共法律研究》丛书。

[21] 参见"Briefer Notices",The American Economic Review,Vol.18,No.2,1924,p.426。

[22] 何炳棣:《读史阅世六十年》,广西师范大学出版社2005年版,第255—256页。

[23] 何炳棣:《读史阅世六十年》,广西师范大学出版社2005年版,第261页。

[24] 何炳棣博士毕业后留在美国和加拿大等国任教,转向中国史的研究与教学工作。蒋廷黻回国后先教了几年西洋史,但之后主要从事中国近代史、中国近代外交史方面的研究;雷海宗、齐思和、皮名举、吴于廑回国后主要从事西洋史方面的教学与研究工作。

[25] 蒋廷黻:《历史学系的概况》,《清华周刊》向导专号,第35卷,11—12期,1931年6月1日,载《文献与记忆中的清华历史系(1926—1952)》,清华大学出版社2016年版,第10页。

[26] 参见《国立清华大学历史学系本科学程(1929年至1930年度)》,载《文献与记忆中的清华历史系(1926—1952)》,清华大学出版社2016年版,第47—50页。

[27] 蒋廷黻:《国士无双:蒋廷黻回忆录》,新星出版社2016年版,第76—79页。

[28] 蒋廷黻:《国士无双:蒋廷黻回忆录》,新星出版社2016年版,第130页。

[29] 参见雷海宗:《西洋文化史纲要》,上海古籍出版社2001年版。

[30] 汤普森教授的这部中世纪史著作可参见James Westfall Thompson, History of the Middle Ages, 300—1500, W.W.Norton & Co, 1931。雷海宗的书评可以参见《清华学报》1933年9卷1期“书籍评论”栏目,第260-264页。

[31] 《清华学报》1933年9卷1期“书籍评论”栏目,第261、264页。

[32] 参见雷海宗:《西洋文化史纲要》,上海古籍出版社2001年版。

[33] 参见刘超:《雷海宗与蒋廷黻——兼论民国“新史学”的发展路径》,《社会科学论坛》2016年第8期,第110页。

[34] 参见John W. Boyer, The University of Chicago: A History, The University of Chicago Press, 2012, pp. 185-193。

[35] 齐文心:《先父齐思和生平及著作简述》,《农业考古》2000年第3期,第294页。

[36] 《道德文章,高山仰止——“纪念齐思和先生百年诞辰学术研讨会”纪要》,齐小玉整理,《云梦学刊》2007年第6期,第6页。

[37] 齐文心:《先父齐思和生平及著作简述》,《农业考古》2000年第3期,第295页。

[38] 参见杨钊:《齐思和的中国史博士论文与哈佛大学的美国史学术传统》,《史学史研究》2019年第1期,第48—51页。

[39] 齐思和:《美国史书目举要》,《史学年报》1937 年第2卷第4期,第160页。

[40] 参见齐思和:《美国史书目举要》,第159-181页。

[41] 参见《文献与记忆中的清华历史系(1926—1952)》,清华大学出版社2016年版,第64—69页。

[42] 李长林:《教书育人、潜心学术——皮名举教授在教育事业和团队建设上的贡献》,《湖南师范大学教育科学学报》2004年第6期,第126页。

[43] 何兆武:《上学记》,何兆武口述、文靖执笔,生活·读书·新知三联书店2013年版,第110页。

[44] 汪曾祺:《西南联大中文系》,载《西南联大国文课》,译林出版社2015年版,第333页。

[45] 吴于廑:《吴于廑自传》,《晋阳学刊》1983年第4期,第78页。吴于廑的这五篇论文参见吴于廑:《吴于廑文选》,武汉大学出版社2007年版。

[46] 吴于廑:《士与古代封建制度之解体;封建中国的王权和法律》,武汉大学出版社2012年版,第171页;吴于廑:《吴于廑自传》,《晋阳学刊》1983年第4期,第78页。