晚清传教士—汉学家艾约瑟的墨学思想初探

褚丽娟

内容摘要:墨学的现代转化是中外学界研治墨学的一个重要方向,一般认为这一研究大致发轫于梁启超1904 年发表的〈子墨子学说〉。但早在19 世纪中叶,来华传教士-汉学家即已开始了对墨学的现代重构,一直没有得到关注。运用阐释学之重构理论,分析传教士-汉学家艾约瑟(Joseph Edkins)完成于1858 年的〈墨子人格及其作品简论〉,该文涉及到“儒墨关系”,“兼爱与基督宗教之爱”,“墨学是否是功利主义思想”等几方面的内容,正是20世纪以后墨学现代思想研究中的几个核心问题。通过与同时期士大夫对墨学认识的比较,结合艾约瑟的学术成长和实践的经历,可以钩沉出艾约瑟墨学思想的生成动机。从全球史来看,艾约瑟的墨学研究其实是19 世纪以降全球宗教与知识互动的一部分,从艾约瑟开始,墨学作为中国古代思想多元传统之一种,被介绍到了欧洲知识界。

关键词:墨学、艾约瑟、传教士-汉学家、重构

序 言

在中文学界里能够看到近代以来的墨学研究其现代性阐释大致是从梁启超1904 年发表的〈子墨子学说〉开始。这里提到的墨学现代转化,或曰墨学现代性,是相对于中国传统的学术方法和评价体系而言,开始采用发轫于西方,现已被当前学术界普遍使用的知识评价方式和学术方法来展开的墨学研究。无论从知识系统还是从价值系统来说,近代以来,以梁启超、胡适等为代表的墨学研究给出了迥然不同于干嘉学派的研究范式,这是毋庸置疑的。本文即是在这一学术研究的脉络下,将视野追溯至19 世纪中叶,考察一直被学界忽视的晚清来华传教士-汉学家艾约瑟(Joseph Edkins, 1823—1905)如何更早地在现代意义上“重构”墨学。

伽达默尔(Hans-Georg Gadamer, 1900—2002)在讨论理解问题时,提到:“施莱尔马赫(Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, 1768—1834) 主张, 我们必须比作者理解他自己更好地理解作者。……他把理解活动看成对某个创造所进行的重构。这种重构必然使许多原作者尚未能意识到的东西被意识到。”1 本文将借用阐释学的重构理论作为方法论,将以艾约瑟发表在《皇家亚洲文会中国支会会刊》(Journal of China Branch of the Royal Asiatic Society)的文章〈墨子人格及其作品简论〉(Notices of the Character and Writings of Meh Tsï)为对象,探讨艾约瑟对墨学如何进行“重构”,并围绕三个问题展开研究。一是艾约瑟是如何“重构”墨子人格及其思想的?二是对比同时代士大夫对墨学的认识,为何早在19 世纪中叶艾约瑟就能从现代意义上重构墨学?三是对艾约瑟的墨学研究,今天应该如何理解和评价?下面将逐一展开分析。

一、反驳孟子对墨子的控诉

李贤中在讨论传统思想的现代化重构与转化的方法论时,探讨重构理论的类型,指出重构的类型有顺向重构、参照重构、扩展重构。2 在〈墨子人格及其作品简论〉一文中可以看到艾约瑟对这三种重构类型的具体使用。首先他运用顺向和参照的重构方法将读者从两位相对熟悉的中国思想家孔子、孟子那里引出其对立派墨家,这样,墨子就以儒家对手的面貌走进西方读者的世界:

在孔子同时代的对手中,墨子恐怕是最有影响的一位。孟子注意到了墨子的思想,并且使墨子出名,反而让墨子的著作免遭亡佚。在孔子之后,孟子之前的那段时间,墨子吸引了很多追随者,但孔孟的后学担心墨子的影响太大,以免使他们所拥戴的圣人学说遭遇忽视,因此加入了反对墨子的行列。3

作者一开始就指出中国传统思想不止于儒释道,还有与儒家对抗的另一种思想——墨家。儒墨对抗的张力正是墨家思想中那些令儒家苦恼,却使得西方人感到亲近的内容。超越孝亲的兼爱是西方人与墨学视域相遇的最初焦点。对于这一点,在后来的墨学与基督宗教的“相遇史”中体现的很清楚,尽管不同研究者对基督宗教的爱在表述上有所不同,如耶稣之爱、基督之爱、博爱、上帝之爱、圣爱等等,但比较二者之爱的这一主题始终占据“耶墨对话”的核心位置。4

跳出一般儒士对孟子之言奉为圭皋的局限,艾约瑟指出《兼爱》讲“爱不害孝”。他写到兼爱不仅包括儒家所倡导的孝、忠思想,还由此衍生出普遍美德,亦指出儒墨两家在先秦为了门派之争而互相攻击,所以才导致孟子如此激烈的斥责。需要注意的是,这里艾约瑟将墨子描述为“一位有荣誉的受人尊敬的大师”,同时,将孟子对墨子的控诉定性为“有失公允”“言过其实”。5 这意味着对墨子兼爱的认识,以及对墨子和孟子的人格评价,在一定意义上颠覆了之前儒墨关系的研究范式。因为自先秦起,儒墨关系的研究范式主要有“儒墨并称”“儒尊墨非”“儒墨并非”三种。可到了19 世纪中叶,当艾约瑟读到《墨子》后,开始明确驳斥孟子对墨子的批评,并对墨子的人格和兼爱学说表现出了极大的好感,因此儒墨二家呈现出一种新的关系——儒家被批评墨家被举赞(简称为“儒非墨尊”)。6

艾约瑟描述了墨子如何非儒。对照《墨子》原文,可以看到这一部分内容出自《墨子.非儒下》的第一至四段。艾约瑟从原文相当啰嗦的叙述中,提炼了《非儒下》前三段的梗概,表述如下:(一)墨子批评葬礼和婚礼的仪式繁琐,这种外在的仪式没有内心真切的悲伤重要。(二)墨子对命运论的谴责,这会导致人们忽视自己的职责,否定个人的努力。(三)墨子反对过分崇拜古代,而这正是儒家的特点。墨子认为“古人曾经也是现代的,因此不能仅仅因为他们比我们出生地早,就把他们视为模范。”7 在文章结尾,艾约瑟借用韩愈(768—824)对墨子的认识,来表达墨子在历史上遭遇不公的对待。韩愈因为坚持认为墨子的原则与孔子一致,试着洗脱墨子蒙冤的骂名,因此后来被宋儒严厉谴责。在艾约瑟看来,这些批评韩愈的宋儒们,思想禁锢在太过狭窄的框架,无法包容不同于儒家正统的思想。8 在他之后的德国汉学家、语言学家甲伯连孜(Gabelentz, 1840—1893)则指出,韩愈的这种将墨子学说和儒家学说相容的做法,实质上是一种折中主义,忽视了两种学说在本质上的区别。9

实际上,19 世纪中叶以降,中外学者对于儒墨二家的关系争论颇为激烈。讨论墨学的传教士-汉学家大多从儒家对墨家的批评出发,反驳儒家,挖掘墨学符合现代社会的普遍价值。而中国学者对此问题的看法,除了继承先秦就开启的儒墨关系的范式之外,和甲伯连孜持同样观点的学者亦不在少数。以爱为例,很多学者认为儒墨之爱是因为人际关系的亲疏而有差别。甚至有学者更进一步,认为儒墨之间意识形态不同,因此仁爱与兼爱之间的不同,象征着思想上有系统性的不同。

二、对兼爱的重构

艾约瑟对兼爱的重构,其实为可以从两个层面来分析,首先是对“兼爱”这个概念的翻译,这是顺向重构。其次是在基督之爱和功利主义视域下讨论兼爱的内涵和外延,此处的重构类型可归为参照和扩展重构。

一、兼爱的英译:平等、仁慈、情感

艾约瑟将兼爱翻译为equal and universal love, 认为墨子出于政治目标,寻求一种最适合于在国家建立良好秩序的体系而发现了兼爱,兼爱的内涵体现在三个层面:1. 平等且普遍之爱(equal and universal love);2. 仁慈的行动benevolence in act);3. 爱的情感(love in the feeling)。11

艾约瑟指出兼爱是平等且普遍之爱,用“平等”、“普遍”作为定语,对兼爱进行性质的界定。这一点与之后另一名影响更大的传教士学者理雅各布的认识有所不同。1861 年,理雅各布翻译兼爱时曾说:“想不出比‘universal love’更恰当的词语来翻译兼爱,并认为这里应该去掉‘equal’,因为‘平等’是孟子及其追随者强加给兼爱的。”12

艾约瑟是顺着孟子的批评,认为兼爱具有明确的平等意识。他指出墨子这位哲学家在提倡兼爱时非常强调环境,即所有人都应该平等。墨子观察到,当人们开始区别彼此,仇恨和不公就会随之而起。正确的原则是爱人如己,平等地爱所有人,不可在爱上把他国和己国做出区别,想让人们感受到邻人的财产不应被抢劫,正如自己也不应该遭受此种痛苦。13 这些内容显示出了兼爱思想中蕴含着的平等意识。

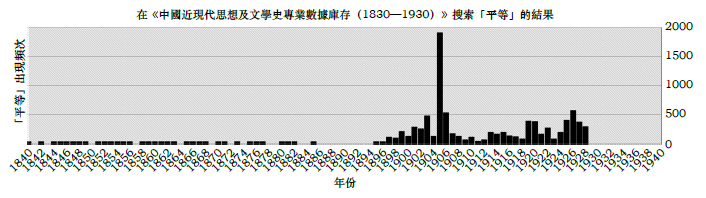

在中国传统思想中,提倡平等意识的还有佛家思想。但总体来说,相对于儒家差等伦理来说,平等观念的处境非常边缘,并不被一般的士人所接受。但是,到了19 世纪下半叶,在西方观念的冲击下,尤其在甲午战争(1895 年)之后,士大夫逐渐意识到平等观念与西方社会制度和思想资源的关系,14平等观念渐渐成为士大夫热议的西化观念之一,这一点通过《中国近现代思想及文学史专业数据库(1830—1930)》的数据分析可以看到(参见下表)。

艾约瑟对兼爱的“重构”, 还表现在使用benevolence 来描述兼爱的内涵。benevolence 的拉丁语词根是benevolentiae,amor benevolentiae, 根据传统的基督宗教伦理学说,这句拉丁语的意思是仁慈之爱。15 在近代儒学经典翻译中,这个词常被用来指代“仁”,比如理雅各布在《中国经典》(The Chinese Classics)中有选择性地使用benevolence 翻译仁,而刘殿爵在其《论语》译本中将“仁”全部译为benevolence。考虑到benevolence 一词在神学中的意涵,艾约瑟以此描述兼爱,实际上是从神学进路上对兼爱的一种诠释,可以说这是艾约瑟注意到兼爱与God’s love、Jesus’ love 之间存在某种程度的内在关联和可对话性的一个佐证。

艾约瑟还特别谈到兼爱具有情感维度。一般情况下,士大夫区别兼爱和仁爱的一个重要维度是:仁爱从亲情开始,以情感为纽带,让爱的推延顺理且易行。与此相反的是,兼爱在深度上对父母亲人和陌生人并不做区分,讲的是对一切人的普遍之爱,可是陌生人之间缺乏情感的要素,因此,爱的可操作性遭受质疑,反观可知兼爱的理论基础是非情感性的。由此可见,艾约瑟从情感维度理解兼爱,实际上对传统士大夫的理解构成了一定的挑战。

二、基督之爱与功利主义视域下的兼爱

作为传教士,艾约瑟从兼爱的学说中敏锐发现了基督爱的教义,“这里与《新约》中的爱的教义的巧合无疑是相当惊人的,尤其是这种学说出现在一位生活在基督诞辰之前四五个世纪的中国作家的作品中。奇怪的是,这一学说很早在中国出现,却被中国人拒绝了。”16 他进而对二者的内涵做出区分:

1. 爱的范畴不同。基督说“爱你的敌人”,但墨子的兼爱对象不包括敌人。

2. 爱的基础不同。墨子把爱建立在政治效用上,但耶稣基督把爱的义务建立在宗教和道德的基础上,基督徒的爱是顺从神的旨意,以神为效法的榜样。17

在艾约瑟看来,墨子的爱太过功利,兼爱所达到的最高境界不过是如果你爱我正如我爱你一样,我们彼此都将变得更好。艾约瑟比较基督的爱,指出使徒约翰将爱描述为一种自发性行为,发自内心的感激。我爱他人,是因为他人先爱我,我爱弟兄,是因为基督十字架上要救赎的不仅有我,还有他人。因此,这种爱包含着神性和人性的两重维度。对于基督徒来说,每个人都分有上帝的神性,所以,爱上帝必须要爱他人。但是这种基督之爱所依据的道德和情感基础,在兼爱中是没有的,墨子对此也一无所知。18

因此,艾约瑟指出墨子的兼爱虽然在形式上类似于基督的爱,但在现实中却更接近边沁(Jeremy Bentham, 1748—1832)和潘磊(William Pale, 1743—1805)的思想。他甚至假设,如果墨子生活在两位英国哲学家的时代,肯定会被视为盟友。19

从功利主义角度理解兼爱,在近代思想史上,很多学者如梁启超、冯友兰、胡适、梅贻宝等都不同程度地提及。功利主义起源于人的道德直觉,关注的核心问题是“普世幸福”。20 正是基于此,功利原则作为功利主义的核心,我们选择的行为应该是大多数人谋求最大限度的幸福。21 边沁认为,功利是指任何客体由此而倾向于给利益相关者带来实惠、好处、快乐、利益或幸福,或者倾向于防止利益有关者遭受损害、痛苦、祸患或不幸;如果利益有关者是一般的共同体,那就是共同体的幸福,如果是一个具体的个人,那就是这个人的幸福。22 结合《墨子》文本,墨家将爱与政治功用捆绑起来,“无用”而“节葬”“节用”,“兼相爱而交相利”,“视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身”的目的乃是“诸侯相爱则不野战,家主相爱则不相篡,人与人相爱则不相贼”,23 这些思想的着眼点在于个人或集体的利益。而墨子和墨者的“止楚攻宋”,“舍身取义”,上升到利他主义的高度,追求的是大多数人的幸福,自然让近世以来的学者联想到功利主义。与中国研究者相比,欧美研究者从自身熟知的思想出发,更多地看到了墨学中这种功利主义的特质。在艾约瑟之后,墨子思想中这种功利主义色彩受到了海外学者的关注,包括H. R. Williamson、Gerald Kennedy、Sverre Holth、Burton Walson、Frederick Mote、Derk Boode、Kristopher Duda、Daniel Johnson、Direk Vorenkamp、Hansen Chen、A. G. Graham 等等。2016 年,方克涛(Chris Fraser)出版专著《墨子哲学:首位结果论者》(The Philosophy of the Mozi: the First Consequentialists, New York: Columbia University Press, 2016)依然谈到了功利主义。24

从功利主义角度“重构”墨学,是近代墨学研究中一个比较重要的内容。墨学与功利主义两者间的联系与差异,在中外学界的讨论亦为不少,既有基于“求同”从相似性层面展开讨论,也有着眼于“差异”的比较研究。25

三、作为现代学者的传教士与中西知识的迁移

艾约瑟对墨子思想的解读,如果置于19 世纪中叶以降的中国,可以看到,与他同时期的士大夫对墨学的解读基本上是以“西学中源”为主。下面将从艾约瑟来华前的受教育情况,来华后的学术活动以及艾约瑟所处的19 世纪英国的情况进行钩沉,探讨艾约瑟重构墨学的思想生成动机,并进而指出,这位近代兼爱的「发现者」不仅仅是一位传教士,更是一名现代学者,他所从事的学术活动,无论是西学东渐,还是中学西传,其实是19 世纪下半叶中西之间知识迁移的一部分。

作为伦敦大学的文科学士。根据伦敦大学(University of London)档案馆的记载,艾约瑟在大学期间的选修课程。从1840 年10 月28 日第一次注册到1843 年12 月15 日最后一次注册,艾约瑟总共选修了7 门课程,其中古典语文学的3 门课程分别为拉丁语、希腊语和希伯来语,各学习了两学年;有关自然科学的课程有2 门,分别为数学(2 学年)和植物学(1 学年);除此之外,他选修了自然哲学(Natural Philosophy,1 学年)和思维与逻辑哲学(Philosophy of Mind & Logic,1 学年)。26

从上海书馆到北京海关,艾约瑟致力于西学东渐。1848 年9 月艾约瑟抵达上海,开始担任墨海书馆的监理助理。在这个中国近代早期的教会出版机构里,艾约瑟与李善兰(1811—1882)、王韬(1828—1897)、伟烈亚力(Alexander Wylie,1815—1887)、韦廉臣(Alexander Williamson, 1829—1890)等合作,翻译了一系列介绍西学,特别是科学的著作。在写《墨子人格及作品简论》之前,他已经合译出版了《华洋和合通书》(即后来的《中西通书》,Chinese and Foreign Concord Almanac,1852—1858),这套丛书受到先知先觉的士大夫们的重视,是当时中国人了解近代天文和地理知识的重要来源。此外,艾约瑟还出版了一系列的科学译着,如《格致西学提纲》(1853—1858),此书是晚清最早的西方科学史年表,开列哥白尼日心说以来的科学发展大事,27 还包括《光论图说》(1853)、《重学浅说》20 卷(1859 年)、《圆锥曲线说》3 卷、《代数学》、《代微积拾级》等多种科学入门书籍。这些科学译作基本出自当时欧洲重要的科学家的著作,均由墨海书馆出版。

如果说艾约瑟在墨海书馆的工作显现出其在自然科学领域的功底,那么1880 年以后在北京海关的翻译工作,则充分展现出他在人文科学的造诣,以及对学术体系的宏观理解。从1881 年到1885 年,在海关总税务司赫德(Robert Hart, 1835-1911)的鼓励下,由税务司购买了麦克米伦公司(Macmillan)出版的《科学初级读本》、《历史初级读本》,艾约瑟担任翻译工作,《格致总学启蒙》、《植物学启蒙》、《动物学启蒙》、《富国养民策》、《辩学启蒙》、《希腊志略》、《罗马志略》、《欧洲史略》等书十五种,另撰《西学略述》一册,合为《西学启蒙丛书十六种》。28 这套丛书开创了中国历史上诸多第一:第一部植物学、第一部动物学、第一部希腊史、第一部罗马史等,以艾约瑟西学背景和中文功底,使得该丛书的翻译质量非常之高。29 丛书在1886 年发行时,李鸿章、曾纪泽分别为其作序,李鸿章认为艾约瑟的译介有益于中国科学教育的发展,是“真启蒙善本”。曾纪泽鼓励有志于研习西学的儒士,将此书视为《尔雅》之类的入门工具书。30

正如明清耶稣会和清末新教的不少传教士一样,艾约瑟的学术活动也是双向的:一方面翻译西学,将19 世纪的科学、人文知识介绍到中国。另一方面对中国进行学术研究并用英文发表,他的中国学研究著述之多,内容之丰富,使他成为19 世纪下半叶重要的汉学家之一。

艾约瑟的汉学研究涉猎面向之多,有研究者根据内容将其划分为13 类,31 包括中国语言的起源、汉语语法和词汇、中国宗教总论、中国佛教、中国道教、中国诗歌、中国的象征主义、中国哲学、中国少数民族、中国地理、中外关系史、朝鲜问题、中国科技,还不包括他出版的讨论鸦片战争的专著《鸦片史——中国的罂粟》(Opium: Historical Note; or The Poppy in China, Shanghai, 1898),讨论中国货币、财政、税制以及建筑等的专著。32 以宗教研究为例,从1854 年,艾约瑟开始在《北华捷报》(The North China Herald)上发表研究佛教的系列文章。1857 年他翻译了《壹输卢迦论》,之后出版的《中国的宗教》,被列为西方人认识中国的基本读物之一。艾约瑟出版的《中国佛教》(Chinese Buddhism, 1879),影响巨大,多次再版,据不完全统计,目前可见的版本多达11 种以上。而对于艾约瑟留下的数十部(篇)的有关汉语语言的著作,已被当前学术界所重视。他通过对汉语方言、官话研究,对汉语的认识突破了前人,早期一些西方学者认为汉语作为一种单音节语言,缺乏西方语言中丰富的屈折变化,被认为是不完整甚至畸形的。但艾约瑟反驳了这一观点,指出汉语将单音节词的规则发挥到了极致,将汉语纳入世界语言的比较体系,认为欧亚语言同源,他在汉语文体、语法、词汇结构和句法等方面都做出自己的贡献。正是以上丰硕的学术成果,艾约瑟被中外学者视为学者,而不仅仅是一位传教士。33

艾约瑟身后的19 世纪英国,是更进一步理解艾约瑟来华的学术活动,理解他的墨学思想的前提。1847 年7 月17 日《伦敦新闻画报》(The Illustrated London News)34 发行的画报中所刊载的内容,为今天人们了解150 多年前一般英国人的知识结构提供了一面窗户。画报中赫然印着船舶、植物学、氢气球和天文学的图片及其相关知识,让我们比较清楚地感知到19 世纪中叶的英国社会所盛行的时代风尚。

这份热销欧洲的画报,从一个侧面生动折射了当时欧洲人的知识结构。比较同时期的中国士大夫,对于世界和知识的理解,是迥然不同的:知识的框架是以中国古典的经史子集为主,以天下观理解中国与外部世界的关系。其时就整个东亚汉字文化圈而言,包括日本、越南、朝鲜在内的东亚诸国的知识阶层,知识结构大体是相像的。今天的学术界虽然在反思传统– 现代的方法论对于理解历史人物的限制,但不得不说,在19 世纪中叶,这些受到欧洲现代大学教育的传教士学者来到东亚,他们带来的西学是至今依然占据主流的人类知识的发展方向。因此,当艾约瑟开始用平等、功利主义等现代知识来重构墨子的思想时,当时的中国士大夫依然少有人注意墨学。后来郭嵩焘(《使西纪程》,1876)、张自牧(《蠡测卮言》,1879) 、黎庶昌(《拙尊园丛稿》,1892)等人只言词组地将墨学和西学教并列起来,认为基督教源于墨学,其学术视野仍不离中国古典思想的框架,显然是与现代相对的传统的知识结构。

艾约瑟、理雅各布、花之安(Ernst Faber, 1839—1899)等这些传教士– 汉学家的学术活动,其根本动机当然是传播福音,但客观上却为甲午战争(1895)前的那些先知先觉的士大夫了解西学提供了一个重要的知识来源。艾约瑟参与翻译出版的《中西通书》,在当时影响甚大,被到处索要,并进入中国的高层。35 艾约瑟来华早年工作过的墨海书馆,

虽然在1860 年以后基本停印,但从1844 年迁入上海以来的十多年间,出版的科学著作,在中国人中极受欢迎,作为西学东渐的一个重要场域,墨海书馆被当代学者认为参与了中国近代史上的名词术语、科学语言的创造制定。36 19 世纪下半叶清政府官方培养的外语人才依然有限,同文馆在1862 年成立后的十几年间,招生一直困难,朝野上下对外语充满各种成见,以至于同文官培养出的外交人才张德彝(1847-1918),即使后来位居光绪帝英文老师,仍终生因未能考取功名而学习外语为自卑之事。可以想见,当时士绅对外语偏见之深,相关人才之少的境况,显然,传教士的译介是当时士绅获得西学的一个主要途径。所以艾约瑟翻译的《西学启蒙丛书十六种》,出版后就成为晚清一般读书人了解西学的重要图书之一,梁启超、唐才常、蔡元培等先后购买并收到了该丛书的影响。37

从现代大学发展史来看,艾约瑟所在的19 世纪的伦敦大学,伴随着1800 年后欧洲单一民族的兴起,与柏林自由大学,牛津大学,洪堡大学等这一系列的欧洲现代大学,成为了现代世俗知识的生产场所之一。38 而19 世纪的中国,其教育场所基本以私塾为主,再加上为数不多的自宋明以来所形成的书院,所学内容从四书五经开始,逐渐涉及整个经史子集。因此,无论教育的场所、形式还是内容,都决定了艾约瑟和晚清的中国学者在知识结构上有着本质的区别。这正是艾约瑟为何能比中国学者早半个多世纪对墨学进行现代阐释的深层原因。

从全球史的立场来看,艾约瑟的墨学研究其实是19 世纪以降全球宗教与知识互动的一部分。19世纪被思想家描述为“科学的世界”,这个时代以英国、德国、法国等欧洲国家为引领者,通过知识的扩张和凝缩,决定着人类的理智进步。39 这就导致19 世纪知识在世界范围内的大迁移,其流通之路比以往任何一个时代,也比20 世纪中叶以来各时期都更像一条单行道:因为东亚诸国在迈向现代世界时作为落后者,只能成为欧洲知识扩张的输入国和接收者。40 艾约瑟等19 世纪来华传教士所从事的译介工作,将欧洲的现代知识介绍给东亚,正是在此背景下展开的。

艾约瑟将墨子等中国思想介绍给西方世界的读者,也显示出了19 世纪知识迁移的另一特征:东西之间双向流动的知识,只有美学和宗教。在当时一些欧洲人看来,为了应对基督宗教和由自然科学所确立的理性世界观业已出现的危及,来自亚洲的各种形态的“智慧哲学”,虽然没有经过科学实验的批判与验证,但从文化批判、精神救赎的层面为寻求反抗西方提供了精神养料。41 因此,在19 世纪下半叶,墨子进入欧洲思想界之初,就被赋予了新的时代内涵,比如欧洲学者将墨学与刚刚兴起的社会主义运动联系在一起。艾约瑟在中国-欧洲两个空间中扮演了知识迁移的中介,使得中国古典思想与欧洲现代文明发生了互动。

结 论

经过艾约瑟、理雅各布和花之安几位传教士-汉学家的努力,墨学作为中国古代思想多元传统之一种,被介绍到欧洲知识界并产生影响。在艾约瑟发表〈墨子人格及其作品简论〉之后,理雅各布在1861 年翻译《中国经典》第二卷《孟子》时,用将近一章的篇幅讨论兼爱问题,并翻译了《墨子.兼爱》三篇。花之安在1877 年,出版《古代中国社会主义的基本思想,或者哲学家墨子的学说,第一次完整的从原始数据呈现》(Die Grundgedanken des alten chinesischen Socialismus, oder die Lehren des Philosophen Micius, zum ersten Male vollständig aus den Quellen dargelegt)从社会主义角度重构墨子。几位来华传教士-汉学家的墨学著述传回欧洲后产生了一定反响,如上文已提及的甲伯连孜在1888 年发表《论中国哲学家墨翟》。1893 年俄国大文豪托尔斯泰(Leo Tolstoy, 1828—1910)在读了理雅各布《中国经典》后,对墨子产生了兴趣,在其建议下,出版商布朗热(P. A. Bulanje)1909 年完成了一部关于墨子的小书,经托尔斯泰编辑后出版。42 20 世纪以后,让一般的德国人知道墨子,恐怕离不开戏剧家布莱希特(Bertolt Brecht, 1898—1956),他假托墨子写出《成语录》(Buch der Wendungen)。43 以及在历史学家汤因比(Arnold Joseph Toynbee, 1889—1975)和哲学家雅斯贝尔斯(Karl Theodor Jaspers, 1883—1969)的中国文明中,都列举出了墨家。44

艾约瑟的墨学研究,本身也预示着近代墨学复兴的一种进路。近代墨学复兴作为中国近代思想史上的一个重要事件,不仅由晚清士大夫参与,西方传教士-汉学家也参与其中,并且是传教士-汉学家们率先开启了墨学的现代重构,这一点在过去的墨学学术史中被忽视了。最后需要指出的是,尽管艾约瑟的墨学研究其影响主要在于欧洲思想界,但他所关注的问题,在后来被越来越多的中外学者注意到,并被反复提出,从而使得相关议题向纵深研究得以发展。

参考文献

1 (美)唐纳德.帕尔玛,《伦理学导论》,黄少婷译,上海:上海社会科学院出版社,2013。

2 (英)艾约瑟等着,赖某深校注,《西学启蒙两种》,长沙:岳麓书社,2016。

3 (英)艾约瑟译,《西学述略》,收录于《西学启蒙十六种》,光绪十二年。

4 (英)约翰.西奥多.梅尔茨,《十九世纪欧洲思想史》,北京:商务印书馆,2016。

5 (英)边沁,《道德与立法原理导论》,时殷弘译,北京:商务印书馆,2015。

6 (德)于尔根.奥斯特哈默,《世界的演变:19 世纪史》,强朝晖、刘风译,北京:社会科学文献出版社,2016。

7 (德)伽达默尔,《真理与方法I》,洪汉鼎译,北京:商务印书馆,2007。

8 付雷,〈英国传教士艾约瑟带来的动植物学启蒙〉,《中华读书报》,2018 年1 月3 日,第15 版。

9 李贤中,〈传统思想的现代重构与转化——以墨、荀为例〉,《哲学与文化》42.3(2015): 117-140。

10 孙中原、吴进安、李贤中,《墨翟与《墨子》》,台北:五南图书出版公司,2012。

11 陈弘学,〈效益作为行动之标准——关于墨家功利思想的重释〉,《清华学报》45.2(2015): 201-234。

12 雷立柏,《基督宗教知识辞典》,北京:宗教文化出版社,2003。

13 邓亮、韩琦,〈新学传播的序曲:艾约瑟、王韬翻译《格致新学提纲》的内容、意义及其影响〉,《自然科学史研究》31.2(2012): 136-151。

14 钱新祖,《中国思想史讲义》,北京:东方出版社,2016。

15 聂韬,〈肇始与流变:近世墨子思想的功利主义阐释的中西承启〉,《社会科学家》8(2016): 22-26。

16 Edkins, Joseph. “Notices of the Character and Writings of Meh Tsï,” Journal of China Branch of the Royal

Asiatic Society (1858).

17 Gabelentz, Georg von der. “Über den chinesischen Philosophen Mek Tik,” Philologisch-Historische

Klasse: Berichte über die Verhandlung 40.3(1888):62-70.

18 Legge, James. “Chapter III of Yang Chû and MO Tî,” The Chinese Classics II. Shanghai: East China Normal University Press, 2010.

19 Wessendorf, Markus. “Brecht’s Materialist Ethics Between Confucianism and Mohism,” Philosophy East & West 66(2016): 122-145.

________________________________________________

1 (德)伽达默尔,《真理与方法Ⅰ》,洪汉鼎译(北京:商务印书馆,2007),页265。

2 李贤中认为顺向重构是以文本本身的思路脉络为根据,先建立符合文本结构与作者意向的系统重构。参照重构是以其他

文本顺向式重构中的问题意识,转用于诠释物件之内容,进行参照问答,建立同中有异的思路系统。扩展重构根据诠释

者自己的时代实感与思维情境进行重构,包含顺向式与批判式理论扩展于现代。参见李贤中,〈传统思想的现代重构与转

化——以墨、荀为例〉,《哲学与文化》42.3(2015):122-123。

3 Joseph Edkins, “Notices of the Character and Writings of Meh Tsï,” Journal of China Branch of the Royal Asiatic Society (1858): 165.

4 拙着《文明碰撞与爱的重构:墨子兼爱与耶稣之爱的学术史研究(1858—1940)》(东京:白帝社,2017)对此展开专门讨论。

5 Joseph Edkins, “Notices of the Character and Writings of Meh Tsï,” Journal of China Branch of the Royal Asiatic Society (1858): 165.

6 (删除过去)笔者在拙作〈从清末来华传教士“发现”兼爱谈儒墨关系的演变及启示〉(《贵州社会科学》3(2017): 69-

75)中,(删除笔者)使用到了“并称”“尊非”“抑扬”三组动词来描述儒墨关系。但经过几年的反思,自以为或许“并

称”“尊非”,再加上“互补”或可涵盖古今中外学者对儒墨关系的态度。此外,“儒墨互补”这一范式是近代以来比较多

见的观点,如近几年,在山东滕州举行的墨学会议上,儒墨两家学者展开对话,双方学者着力于“互补”来谈儒墨关系

的越来越多。

7 Joseph Edkins, “Notices of the Character and Writings of Meh Tsï,” Journal of China Branch of the Royal Asiatic Society (1858): 168.

8 Joseph Edkins, “Notices of the Character and Writings of Meh Tsï,” Journal of China Branch of the Royal Asiatic Society (1858): 169.

9 Georg von der Gabelentz, “Über den chinesischen Philosophen Mek Tik,” Philologisch-Historische Klasse: Berichte über die Verhandlung 40.3(1888): 69. 该文由波恩大学博士候选人李洁翻译。

10 钱新祖,《中国思想史讲义》(北京:东方出版社,2016),页107。

11 Joseph Edkins, “Notices of the Character and Writings of Meh Tsï,” Journal of China Branch of the Royal Asiatic Society (1858): 160.

12 James Legge, “Chapter III of Yang Chû and MO Tî,” The Chinese Classics II (Shanghai: East China Normal University Press, 2010), p.101.

13 Joseph Edkins, “Notices of the Character and Writings of Meh Tsï,” Journal of China Branch of the Royal Asiatic Society (1858): 167.

14 目前可见的较早专门讨论平等的文章是1896 年皮锡瑞(1850—1908)发表的《平等说》。

15 雷立柏,《基督宗教知识辞典》(北京:宗教文化出版社,2003),页9。

16 Joseph Edkins, “Notices of the Character and Writings of Meh Tsï,” Journal of China Branch of the Royal Asiatic Society (1858): 166.

17 Joseph Edkins, “Notices of the Character and Writings of Meh Tsï,” Journal of China Branch of the Royal Asiatic Society (1858): 167.

18 Joseph Edkins, “Notices of the Character and Writings of Meh Tsï,” Journal of China Branch of the Royal Asiatic Society (1858): 166.

19 Joseph Edkins, “Notices of the Character and Writings of Meh Tsï,” Journal of China Branch of the Royal Asiatic Society (1858): 166.

20 (美)唐纳德.帕尔玛,《伦理学导论》,黄少婷译(上海:上海社会科学院出版社,2013),页164。

21 (美)唐纳德.帕尔玛,《伦理学导论》,黄少婷译,页147。

22 边沁,《道德与立法原理导论》,时殷弘译(北京:商务印书馆,2015),页59。

23 《 兼爱.中》

24 聂韬曾对此做文献综述,见〈肇始与流变:近世墨子思想的功利主义阐释的中西承启〉,《社会科学家》8(2016):22-26。

25 参见李贤中,〈墨学与效益主义〉,孙中原、吴进安、李贤中,《墨子与《墨子》》(台北:五南图书出版公司,2012),页356-367。

26 伦敦大学所藏艾约瑟档案是在永利官网中文学院博士生王慕尧的帮助下获得,在此表示感谢。

27 《格致新学提纲》的编译缘由是为了改变中国学者对西学的固有观念,指出它对晚清时期西方科技新知的提倡与西方科

学著作的翻译具有先导作用。参见邓亮、韩琦,〈新学传播的序曲:艾约瑟、王韬翻译《格致新学提纲》的内容、意义

及其影响〉,《自然科学史研究》31.2(2012):136-151。

28 赖某深,〈叙论:晚清介绍西学的一套启蒙丛书〉,(英)艾约瑟等着,赖某深校注,《西学启蒙两种》(长沙:嶽麓书社,2016),页3。

29 参见付雷,〈英国传教士艾约瑟带来的动植物学启蒙〉,《中华读书报》,2018 年1 月3 日,第15 版。

30 艾约瑟译,《西学述略》,收录于《西学启蒙十六种》(光绪十二年)。

31 见喻满意在其博士论文《艾约瑟与19 世纪英国的汉学》(南开大学,2011)的附录。

32 如Chinese Currency (1901)、The Revenue and Taxation of The Chinese Empire (1903)、Banking and Prices in China (1905)、 Chinese Architecture (1890) 等。

33 比如旅美学者陈怀宇在〈英国汉学家艾约瑟的“唐宋思想变革”说〉(《史学史研究》4(2011):89-94)中将艾约瑟直接称呼为“英国汉学家”,这类称谓亦可见于各类词典,如新华通讯社译名室主编,《世界人名翻译大辞典》上册(北

京:中国对外翻译出版公司,1993)、张德胜撰,郭毅生、史式主编,《太平天国大辞典》(北京:中国社会科学出版社,

1995)、丁光训、金鲁贤主编,《基督教大辞典》(上海:上海辞书出版社,2010)等辞典关于“艾约瑟”的词条。

34 笔者经眼之1847 年7 月17 日《英国伦敦画报》为华辰2018 年秋季拍卖会(北京,2018 年11 月20 日)的拍卖品,感

谢组织方——影像专家曾璜先生提供帮助。

35 韦廉臣1857 年4 月4 日信,载《传教杂志》(Missionary Magazine)7(1857): 173-174。转引自叶斌,〈上海墨海书馆的运作及其衰落〉,《学术月刊》11(1999):96。

36 对于墨海书馆出版的这些科学译作的评价,参见王扬宗于2018 年4 月26 日在永利官网“全球史与中国2018 第

3 讲”发言,演讲题目为〈关于清末民初中小学科学教科书的研究〉。

37 转引自赖某深,〈叙论:晚清介绍西学的一套启蒙丛书〉,(英)艾约瑟等着,赖某深校注,《西学启蒙两种》,页3。

38 (德)于尔根.奥斯特哈默,《世界的演变:19 世纪史》,强朝晖、刘风译(北京:社会科学文献出版社,2016),页

1462。

39 (英)约翰.希欧多尔.梅尔茨,《十九世纪欧洲思想史》(北京:商务印书馆,2016),页79、26。

40 (德)于尔根.奥斯特哈默,《世界的演变:19 世纪史》,强朝晖、刘风译,页1480。

41 (德)于尔根.奥斯特哈默,《世界的演变:19 世纪史》,强朝晖、刘风译,页1481。

42 (俄)加莉娜.阿列克谢耶夫,〈托尔斯泰眼中的中国贤哲——以托尔斯泰个人藏书为中心〉,罗薇、王嫣婕译,《全球史与中国》第一辑(郑州:大象出版社,2017),页158-166。

43 对此,亦可见于西方学者讨论布莱希特如何受到墨子思想的影响,如Markus Wessendorf, “Brecht’s Materialist Ethics Between Confucianism and Mohism,” Philosophy East & West 66(2016): 122-145。

44 参见汤因比(Arnold Joseph Toynbee, 1889-1975),《历史研究》(A Study of History)的附录,雅斯贝尔斯(Karl Jaspers, 1883—1969)《论历史的起源与目标》(Vom Ursprung und Ziel der Geschichte)中“轴心时代”的分析。