中国和中国文化从我很小的时候就已出现在我的生活中,却也并没有让我特别沉迷其中。我见到过照片,在我附近住着一位从中国回来的退休传教士,还有我父亲的针灸,他有一家很大的诊所。在德博翻译的《道德经》中,老子话语的神秘感吸引着我和我的同学彼得·科勒。我们一句句地朗读那些像谜一样的话。当然,中国也出现在与贝尔托·布莱希特相关的阅读材料中。在1967年夏天高中毕业后,我开始清楚地意识到,世界和居住其中的人并不仅仅由欧洲组成。我不想成为一名日耳曼学学者或神学家,而是想了解一些欧洲之外的东西。因此,我成为了一名汉学家,学习了现代汉语和古汉语。我还对中国古典文学和哲学产生了兴趣,并致力于研究与中国有关的一切,从历史和经济史直到20世纪发生的现代化过程。

许多人无法理解这一点。他们认为研究中国是一件无用之事,因为它首先是一门“没有面包的艺术”。我对自身文化环境,对尤尔根·哈贝马斯和对多个哲学-政治流派,以及对于德国内政问题的关注持续不断。作为一个德国人和欧洲人,我对中国的研究使我一再思考常常被称为“西方”的欧洲的特别之处。由于我第一次去中国的尝试无功而返,我先是在慕尼黑大学完成了学业,辅修专业是政治学和社会学。一位在北京的德国老师给我寄来了“文革”期间中国的最新出版物。我在1972年提交的博士论文研究对象是《弘明集》,聚焦中国南北朝时期的佛教教义之争。如我的一些老师们所说,你不必一定要去中国才能研究古代中国。事实上,慕尼黑大学东亚文化与语言专业为研究中国丰富的文学传统提供了理想的条件,同时也为研究汉学文献和19及20世纪欧洲对中国的关注提供了路径。

前往东亚的佛教地点

后来,德意志人民研究基金会提供的丰厚海外学习奖学金让我有机会前往中国,并得以探访那些在东亚佛教历史上的重要地方。为此,我尤其要感谢我的博士生导师沃尔夫冈·鲍尔,同时也要感谢傅海波,他们一直鼓励并支持我实现我的种种研究计划。由此,我在1973年第一次直接接触到中国。我经香港去往台湾,并在那里完成了汉语口语的训练。之后我前往台北南港区的“中央研究院”,以进入傅斯年图书馆研究中国佛教史的著作——我住在“中央研究院”的宾馆“蔡元培馆”。在台湾,人们仍能感受到不久前尼克松总统在1972年对华访问引发的震惊,从此在联合国代表中国的不再是台湾,而是北京政府。但不管是台湾政府还是北京政府,双方都坚持一个中国政策。1973/1974年冬季学期,我继续前往日本京都大学,并在傅海波的推荐下,我进入了研究敦煌文献的大学者藤枝晃的团队,这使我很快熟悉了京都极为活跃的佛教研究。慕尼黑马克斯·韦伯档案馆的负责人约翰内斯·温克尔曼在我出发之前曾让我关注日本的马克斯·韦伯研究,因此我在东京和京都见到了研究马克斯·韦伯著作的专家。经过在慕尼黑的五年学习,我已经通过图书馆和老师们了解了中国历史和文化的许多方面。而直到此时,我才得以更为直接地体验这一文化世界的各部分,我几乎每天都去逛各种书店和古董店,以进一步确定自己的方向,并在晚上观看民间歌舞表演。我把我觉得重要的东西全部买了下来,并把无数个满是书籍的箱子寄到我父母家。即使一切当代问题都让我产生了浓厚的兴趣,我对深厚的中国文化的赞叹和兴趣却依然不减。我试图更好地了解近现代中国的生活世界,同时也与当代中国学者和知识分子建立了联系。从他们那我听到了很多人们在过去几年和几十年的经历、“文化大革命”的苦难,感受到人们对新发展寄予的许多希望,但也有对过快远离传统生活世界的担忧。

从中国到欧洲的漫漫长路

我的归程先是经过韩国,回到台湾和香港之后,再从泰国北部到缅甸,在缅甸我参观了曼德勒和勃固。从加尔各答开始,我经由陆路前往印度的佛教发源地,然后沿着亚历山大大帝和马可·波罗的路线,经过巴基斯坦、阿富汗、波斯和土耳其,最后回到西欧。回到慕尼黑后,我翻译了与孔子对立的墨子的著作,我还拜访了柏林的布莱希特档案馆,以更好地理解贝托尔特·布莱希特在斯文堡时期对墨子的关注。佛教史仍然是我的研究课题,即使在1976年陶德文将我带到波恩大学担任研究助理时也是如此,我很快就在那里通过一项关于中国佛教流派的认同和佛教通史的研究获得了大学教授任职资格。在那里,我第一次经历了中国领导人的来访,即1979年10月华国锋的对德访问,他赞成德国统一的言谈引起了轰动。当我在1981年接过慕尼黑大学东亚文化与语言专业的教席,并成为当时巴伐利亚州最年轻的全职教授时,我很快就获得了前往中华人民共和国的机会,并在1980年底对广州、北京和重庆的访问中,以及在此后不断直接见证了改革。开放政策的逐步实施。在1985年寒冷的3月,我还参加了杨武能和德博共同在重庆举办的主题为“中国与席勒,席勒与中国”的学术研讨会。图2:在重庆举行的“中国与席勒”学术研讨会中的一场会议,1985年3月

当时还无人预料得到,中国的经济和工业发展会有怎样的动力。因此,我们很快就惊讶于中国的发展速度,但同时也震惊于这对生态日益增长的挑战,这使我们忧心忡忡,但同时也钦佩不已。1980年以后的独生子女政策等社会法规引发了种种矛盾心理。不过,在我们对于20世纪种种改革运动的认知背景下,这条发展道路在我们看来是可以理解的。我尤其感兴趣于中国帝制时代的“公共领域结构转型”、浙江地区的现代化及其前史,并始终对中国的文学传统保持兴趣,这也是我撰写《中国文学史》一书的原因。这本书于1990年首次出版,从2022年起有了中译本。

对于中国和欧洲文化历史的兴趣

不久,我作为汉学(人们将之理解为欧洲的中国研究)的代表,加入了许多研究讨论,其中包括马克斯·韦伯全集的出版人群体。即使在我担任位于沃尔芬比特尔的奥古斯特公爵图书馆(欧洲文化史的一个研究中心)馆长期间,我也没有远离中国,而是像福兰阁曾经描述他的生活那样,始终是“两个世界之间的旅行者”。在该图书馆的馆长一职中,我最有名的前任之一是戈特弗里德·威廉·莱布尼茨,他在生命的最后几十年里几乎将全部注意力都投向了中国。在过去的50年里,中国一直是我思考和感受的一部分。通过与在中国和在世界各地的中国人的友谊,通过与中国重要的文学家和历史学家的接触,以及通过与来自世界各地的汉学家的接触,我感到自己是中国世界中的一部分,是它远距离的观察者,同时也是它的知己。如同一些汉学前辈一样,我把自己视为两个世界之间的旅行者。同时,由于美国的中国研究日渐发展,再加上奥古斯特公爵图书馆是“独立研究图书馆联盟”的成员,我也和美国有着一种长期的密切关系。众所周知,德国和中国之间的关系可以追溯到很久之前。17世纪,科隆的汤若望等著名的耶稣会士就为中国和欧洲之间最先进的知识交流作出了贡献,在科学、艺术以及当然重要的工业方面,双方的多方位联系一直延续到今天。作为西方阵营的一部分,德意志联邦共和国在基辛格的乒乓外交之后与中国建立了外交关系。1990年10月3日,在德意志民主共和国加入德意志联邦共和国之后,德国在“一个中国政策”等问题上也与中国继续保持亲近。如果没有非常清醒的教育政策和科学政策,中国在过去几十年间的发展和成功的经济及工业政策是不可想象的。快速的发展使中国在世界上承担了新的角色,并需要各方面进行相应的调整。中国和美国越来越紧密地联系在一起,但与此同时,欧洲还没有找到自己的角色,也没有充分认识到与中国进一步加深合作的机会。加强欧洲的一律化并不能提供解决方案,欧洲应像过去一样,通过对其历史上支离破碎状况的自我认知,在国际关系中最佳地发挥其力量,与此同时必须不断适时调整与俄罗斯及其东欧-亚洲帝国主义传统的距离,同时保持自己相对于美国的独立性。由于欧洲从近代早期起便拥有现代化的经验,这比世界上任何其他地区都更长,因此它的任务在于发展出多极化的后现代方案,其中除了强大之外,还应包含说服力和道德可靠性等基本要素。对于欧洲近代早期历史(同时也是世界当代史前史一部分)的重构,再加上对于包括中国传统在内的多种传统形态的承认,可以发展为一种新的相互理解基础。因为我的人生一直面向中国和东亚,而我后来也因担任奥古斯特公爵图书馆馆长而关注对于欧洲近代早期的研究,所以保持欧洲的自觉意识和与中国交流的愉悦对我来说已经成为理所当然的事情。在国际儒学联合会的会议上,通过与来自世界各地的中国专家的接触,这种交流得到了延伸。

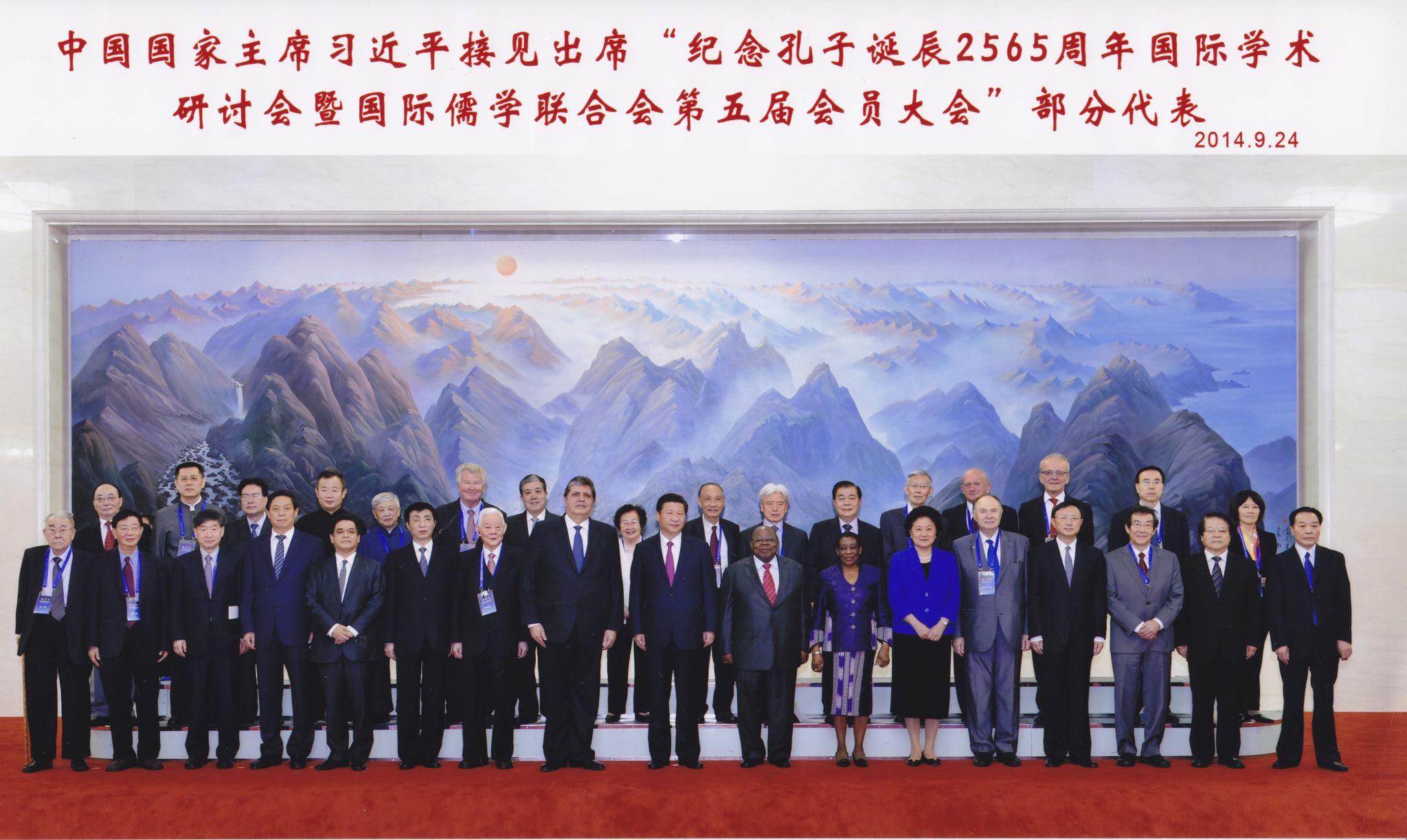

图3:作者(后排右三)在人民大会堂举行的2014年国际儒学联合上

选在:国懿主编《五十年,五十人》,北京:世界知识出版社,2023年。

作者简介

施寒微,1948年出生,德国汉学家、时事评论家,2016年起担任德国图宾根大学资深教授、图宾根中国中心创始主任。曾在慕尼黑大学攻读汉学、哲学、社会学,1973年获哲学博士学位,博士论文题目为《<弘明集>与佛教在中国的接受》。随后在中国台湾和日本从事研究。1979年在波恩大学获得教授资格。1981至1993年担任慕尼黑大学东亚文化学与语言学教授。1993至2015年担任位于沃尔芬比特尔的奥古斯特大公图书馆馆长,同时担任哥廷根大学东亚文学与文化学教授。2014年起任世界孔子协会副会长。2015年获得中华图书特殊贡献奖。1980年以来,施寒微定期在中国旅行和访学。他是多个研究院和协会的成员。他的研究方向是:中国历史(尤其是中国文官的地位);欧洲对中国的研究;价值领域转移视角下现代化进程的非同时性;佛教作为跨国性的宗教运动。最新著作有《中国的认同与全球现代性》(2018)、《中国的精英及其道德指引》(2022)。