当国家、民族和文化之间建立正式关系时,这通常意味着摆脱历史的负担,开始政治正常化,加强贸易和思想交流,以及开启双方在国际上共存的新阶段。所有这一切都在50年前中华人民共和国和德意志联邦共和国建立外交关系之时发生了。

当来自不同国家和文化的个体相遇时,一个双重探索的过程开始了:对他者的感知,对不一样的传统、惯例、思维和行为方式的感知,以及与自己的比较。人们在获得新知的同时,也从一个新的角度认识了自己,这往往是无意识的。如果这种探索在没有偏见、没有抵触的情况下取得成功,那就是对双方而言新的身份认同的起点。世界旅行家赫尔曼·格拉夫·凯泽林(1880-1946)在其1919年出版的《一个哲学家的旅行日记》中说:

今天,文化社会学家在谈论互动的“第三空间”,在这个空间里,本文化和异文化并存和相互渗透,人们在其中重新体验自己和既有的世界——这种经历就发生在我身上1980年8月20日,我乘坐中国民航局的一架伊留申飞机,从西柏林经法兰克福、布加勒斯特和乌鲁木齐飞行25小时后,抵达北京。

我的探索获得了成功,我从那时起直到今天一直生活在这种“第三空间”里,我总是参与反思中国、中国的现实和中国的思想,并感到非常充实,我感谢与中国人民40多年的合作和友谊。我尤其感谢曾经被称为“北京第一外国语学院”的永利官网,以及外语教学与研究出版社的同事们。我也感谢德国学术交流中心,它在两国政府间语言和文化传播的框架下将我派到中国担任外语教师和大学讲师,为我在中国数十年的职业工作提供了经济支持。由此我的几乎整个职业生涯也要间接地感谢两国在50年前的建交。

后排从左到右是:袁曾佑、窦学富、陈慧瑛、许震民和聂黎曦(Michael Nerlich);前排从左到右是:姚可崑、张才尧和鲁伯涛(Dr. Rainer Kloubert)。事实上,我对中国的关注始于50多年前。我属于所谓的“68一代”,即在1968年受到政治化影响的员工。当时的员工们积极参加和平运动,参加反对越南战争的运动,清理德国的法西斯主义,并参加左翼的“议会外反对党”。后者很快就出现了想法的分歧:一些人想改革资产阶级议会民主制,一些人倾向于民主德国和苏联那样的“实际存在的社会主义”,另一些人则变成了无政府主义者和激进分子,还有相当多的人被中国的文化大革命和“不断革命”的思想吸引(确切地说,这是我们当时对文化大革命有限的认知之一),并变成了“毛泽东主义者”。我对中国很着迷,开始在大学辅修汉学,可能也正因此而没有成为西方的那些毛泽东主义者之一。因为我对文化大革命的热情经不起当时学术界对中国关注的影响:林彪的神秘坠落;被认定为政治上反动派的“四人帮”及其追随者被捕;对批判的知识分子的迫害;根据阶级出身对人的歧视。由于我在学业之外还参与“伤痕文学”故事的最早出版,我从一些中文来源中知道了这些可怕的事情。因此,我幸运地没有像许多人那样成为前毛泽东主义者或着反毛泽东主义者,就像许多人一样,从革命浪漫主义转向反面,他们对中国失望的热情导致了对中国体制的全面抗拒。而我还保持着对这个国家的喜爱,保持着对它战胜帝国主义和在权力阵营之间坚持独立自主——这是周恩来在1955年万隆会议上表述和主张的——的尊重,保留着对它在建设新中国过程中对于自己力量和智慧信心的钦佩。

在被派到这个政治上极其不同,但经济上非常有趣的国家之前,我们这些最早的德国学术交流中心外语教师和专业讲师就参加了多个课程的培训;我甚至(也许是因为我作为“68一代”的过去)在德国外交部的外交学校接受了几个星期的培训。人们尤其想通过这些准备课程缓冲我们的文化震荡,这种震荡在面对异国环境时常见,会使人产生防御性,导致出现心理问题及职业问题。然而:

这是巴伐利亚幽默大师卡尔·瓦伦汀(1882-1948)说过的话,他影响了贝尔托·布莱希特,乃至塞缪尔·贝克特,至今仍是德国幽默表演的典范。我的文化震荡并没有发生;我从1980年起就在体验的北京对我来说,并不比一所外交学校更陌生。有些东西对我来说甚至再熟悉不过了。”

当时只有大约30名德国人住在北京,其中大部分是使馆工作人员,其他则是大学教师和有德语出版物的出版社的编辑,大家和几乎所有的外国专家一样住在友谊宾馆。小小的宾馆内各种政治立场云集,这也是当时柏林学术界的缩影:左翼的“议院外反对党”的老资格们,不再具有左翼倾向的前毛泽东主义者,正在思考改革德国、中国和全世界的资本主义和社会主义可能性的左翼自由主义者,以及认为自己不关心政治但在意识形态上深受联邦德国制度影响的保守派。一些人只是将在中国的生活作为他们德语教师生涯的一个有趣插曲来享受,或者预计国外的经历将对他们的职业前景有所帮助。在这种不同想法的混杂里,人们在友谊宾馆的房间或屋顶平台上无休止地讨论。这家酒店俯视着当时的建筑大多是单层的北京——它远离中国人的实际生活。对一些人来说,中国始终只在下边,遥不可及。

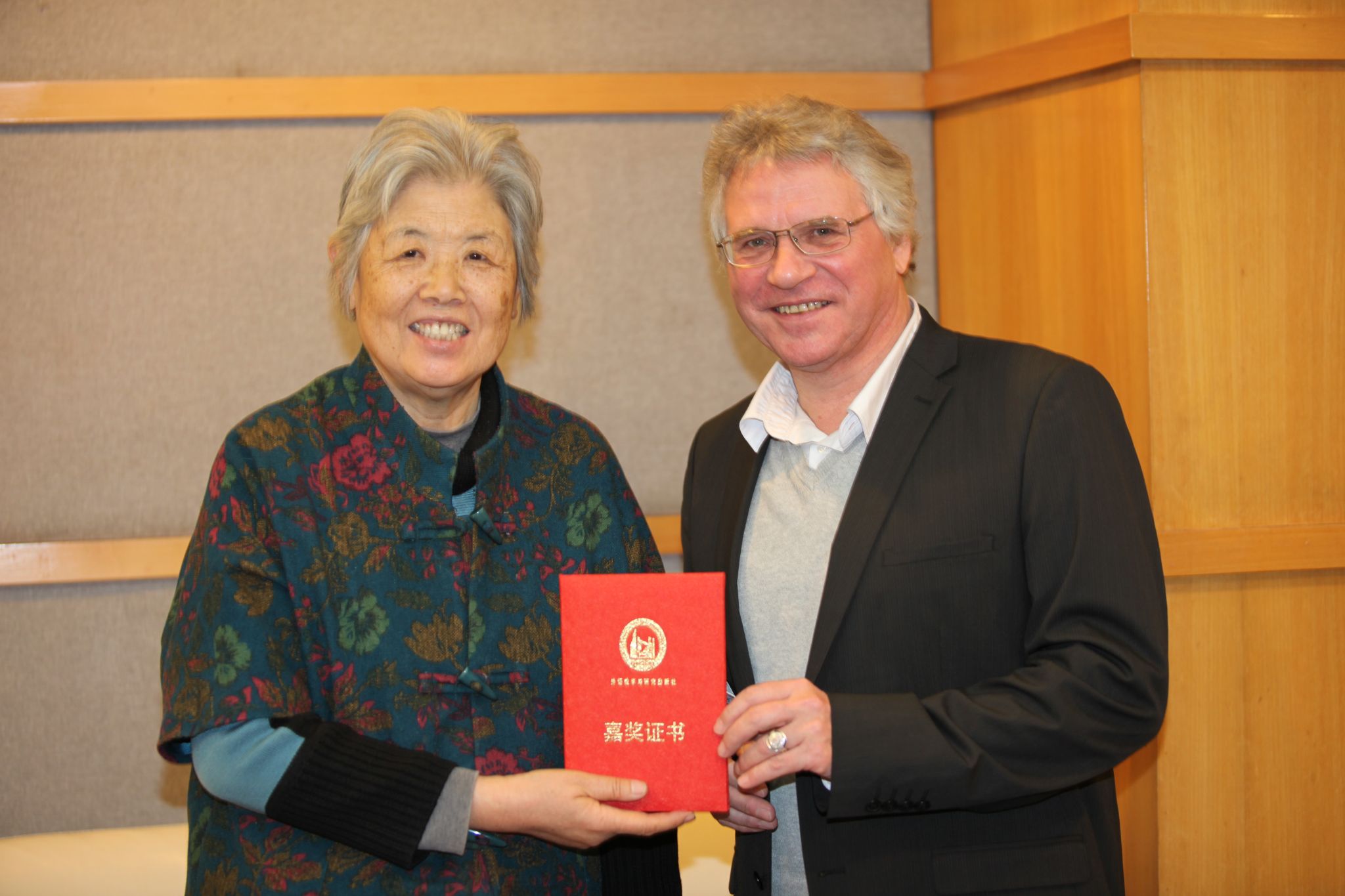

图 2: 2011 年与梁敏教授共同获得颁发给《当代大学德语》的荣誉。

在北京友谊宾馆,我们确实有着超越正常北京生活的特权,尤其是在物质方面。对于研究所和机构,即我们的单位来说,我们这些专家是非常昂贵的。我们的住处每日产生的费用大约是一名助理教授的月薪,我们的工资大约是他们的十倍。但我们的生活成本却很低。此外,我们的员工、同事和其他中国熟人在来访时必须要登记。我们中的许多人感到自己不仅出于安全原因被隔绝,而且也感受到了排斥和抗拒,他们眼中的友谊宾馆就是一个舒适但封闭的外国人聚居区。

实际上,一辆自行车就足以克服这种隔阂。我在(到北京的)第二天就从一个将要离开中国的德国员工那里买了一辆凤凰牌自行车,并在第一个周末开始了我长达一年的探索北京之旅。我可以不受限制地四处走动,即使晚上独自在街上我也感到很安全,我不记得与北京人有过任何不友好的接触。人们都太友好,太有礼貌了。可能有那么两、三次,有孩子指着我说:“看,有个洋鬼子”,然后就立即被成年人斥责了。的确,我们不再被等同于那些想把中国变成殖民地并在多次战争中行为十分邪恶的西方侵略者。我是一个“老外”,一个外国人,一个“外国朋友”,有时甚至是一个“外国同志”,在商店里会得到特殊的服务。我总是受到优待,这也是这种特权待遇的一部分。在这座那时还不习惯陌生人的城市里,我的确有些陌生。

很快,我就走遍了半个北京,十年后,我差不多走遍了整个北京,比起我的大多数同事和员工们——他们中的大多数人买不起自行车,我知道更多的胡同。购买一辆“凤凰”、“飞鸽”或“永久”等名牌的新自行车要花去我们大学里的老师三到四个月的工资。所以他们大多骑的是家里的老旧自行车。

30年后,校园里的自行车已经变得稀少了:地铁和公交网络建立起来,许多教师也已经开着汽车到大学来。我对北京从自行车向汽车的转型感到遗憾,因为污染,也因为从汽车驾驶员的角度来看,对于身边的环境、街边、街头生活、人的生活只剩下了匆匆而过的感受。骑自行车可以体验城市,开车则只能体验城市交通。但突然之间,在37年后——我在欧洲呆了几个月之后——成千上万的共享自行车就像从天而降一样出现在(中国的)街头,在较宽的道路上标出了自行车道。这是对现代过度机动化的积极反击,在全世界开创了先例。只有这些共享自行车的骑行者在嘈杂而烟尘滚滚的汽车边上骑行。

那时,我还仍然骑着一辆1979年制造的凤凰牌汽车,它可靠、沉重、快速,所有螺丝都生锈了,几乎已经不起任何修理。我对仍然存在的旧住宅区和那些胡同及小巷的了解,还在帮助我骑自行车,穿过巨大的环线和其他八车道、十车道、十二车道的主路沿线的许多胡同和通道,在北京内城仍然很像棋盘格的纵横交错的道路上找到捷径。40年前,在骡马队、驴车、三轮车、手推车和数量很少但一直夸张地按喇叭的公务汽车和出租车之间穿行,在北京骑自行车的经历自然是更加舒服的,并能获得最符合语义的“体验”。中高地德语中的“ervarn”最初的意思也只是“兜风”、“旅行”,直到后来才有了今天意义上的“认识某事物”、“体验某事物”的含义。

我常常不让自己的想法徘徊在35或40年前的北京。因为过去的一切绝不比现在更好。过去的中国是贫穷的,任何亲眼看到或亲身经历过贫穷的人肯定必定会同意诗人莱纳·玛利亚·里尔克(1875-1926)在《贫穷与死亡之书》(1903)中的这句话:“贫穷(不)是内心的荣光。”贫穷是依赖,是窘迫,是困境,是耻辱和羞怯。我在胡同里经常遇到这种羞怯,当然这也是面对一个外国人的羞怯,觉得后者来自一个无法想象的富裕国家(人们总会猜是美国),他乘坐飞机从一个完全不同的世界飞到这里,人们见过的飞机只是天空中的一个小点,或者只是出现在周围数量极少的电视机里。许多人在人行道上洗头、理发、刷牙或者看牙,他们极少坐过汽车,许多孩子甚至肯定从未坐过汽车,他们中的一些人也许在文化大革命期间上山下乡时曾坐过火车。但人们并不喜欢回忆这些经历。那时,人们通常只呆在自己居住的城区,只有在其他地方有工作时才会离开。当我注意到这种羞怯时,我会迅速地把目光移开,而不是好奇地望进匆匆关闭的四合院大门,在这些四合院大门后面早已不是院子,而是许多加建的房间和搭建的平房挤在一起,创造着急需的生活空间。

人们本毫无必要向我掩饰贫穷。我结识了两位画家,我喜欢他们的油画,他们两个人合住在一个四合院的小房间里,他们在这里作画,他们的画堆放在一起,以至于房间里只剩下一张椅子、一张小桌子和一张窄床的空间。他们几乎只吃馒头就咸菜,喝的是白开水,他们没有钱买茶,把仅有的一点钱花在画布和颜料上。

12年后,他们作为中国前卫艺术的代表参加了在柏林举行的一个展览。我的一个好朋友是另一所大学的教授和党委书记,他也只能在和妻子、女儿住在一起的一个胡同里的房间里接待我,水槽和灶台在门外的一条狭窄的走廊里,四家人在一个水泥台子上做饭、洗碗,用唯一的一个水龙头取水。厕所在50米之外,由几十个家庭共用。

今天,人们总能读到外国人对老北京胡同的回忆,这些回忆把胡同里的生活描绘得很浪漫。的确,今天的“高楼沙漠”显得冰冷,在城市规划方面也很糟糕,但那时的贫穷、窘迫、逼仄的生活空间是更为可怕的。当然,我在北京并没有看到真正落后的中国,我是在从新疆到普陀山、从哈尔滨到西双版纳、从山东到拉萨的多次旅行中,体验到了作为一个贫穷的发展中国家的中国。但我在任何地方都没有感受到人们听天由命的情绪,我没有看到像其他所谓第三世界国家那样充斥着绝望的贫民窟,我在中国感受到了乐观和建设国家的意愿,一种为了开启一个中国与富裕的西方平起平坐的新时代的意愿。

1996年,中国的经济上升势头正如火如荼。我去法国呆了五年。当我在2001年回来的时候,一切都完全变样了。一个年轻人——一个同事的儿子——用他的北京吉普载着我在新北京转了一圈,并告诉我,在他六岁的时候,我曾邀请他和他的父母到友谊宾馆的屋顶平台,并慷慨地请他喝了第一瓶可口可乐。可乐的味道是那么好,以至于他梦想着以后自己也能买得起这么好的东西。很快,他的北京吉普就变成了一辆“宝马”汽车,今天我们再一起出去吃饭时,通常是他请客,他坚持(尽管我反对)一定要点上一瓶法国酒来配菜。我的一名员工在上世纪80年代去德国读博士期间,只能吃得起食堂里最便宜的1.2马克的饭菜(只有在结婚当天他们才去吃更好的2.1马克的饭菜),在1996年已经可以向我展示自己购买的公寓。2001年,他们买下了一所房子,今天他们已有多所房子和两辆保时捷汽车。一位80年代在北京当德语教师的同事常常回到北京,他在2005年告诉一个从前的员工,他在德国买了一所房子,当然是贷款买的。大约十年他就可以还清贷款了。“你”,他从前的员工对他说,“要是需要钱的话,我现在可以借给你一些。”这位德语教师说,在那一刻,他知道中国已经成功了。

以我这个“68一代”的人对物质价值取向和资本主义的厌恶,我无论如何都希望中国在我见证的时间里创造的不仅仅是财富。让我感到高兴的是,人们在物质上得到了改善,许多人可以环游世界,他们的经验视野得到了拓宽。我也为自己能够参与这一发展而感到些许自豪,无论我通过传递语言和文化知识所作的贡献有多么微不足道。在大量细微的知识堆积和将之付诸实践的智慧中,被帝国主义、殖民主义、内战和政治经济混乱几乎毁掉的中国,成为了今天的世界强国。

莎士比亚时代的哲学家弗朗西斯·培根(1561-1626)说:“知识就是力量”,社会主义者威廉·李卜克内西(1826-1900)为工人运动提出了“知识就是力量”的口号。但人们必须有能力和知识打交道。图3:2018年德语专业组评审组长、同济大学德语系副系主任黄克琴教授和聂黎曦(Michael Nerlich)作为评委参加外研社组织的教学竞赛。

50年前两国建立的外交关系为外语教师、大学讲师和技术专家(来华),为第一批商人和公司代表探索合资企业的可能性铺平了道路。中国将我们请进来,以从我们的知识中获益。但在此期间,如果我再一次回想我们在80年代小小的“友谊宾馆”世界,我们并不仅仅是知识的传播者。我们统统都是“自以为是的西德人”。这个混合词由“自以为是者”和“西德人”(戏谑语“Wessi”)组成,是在1990年联邦德国全面接管了民主德国后首次出现的,当时西德人出现在新联邦州,仿佛他们有解决所有转型问题的专利配方,甚至似乎代表着一种优越的文明。我们这些来自西欧和美国的西方“专家”在对待中国的态度上是不是与这些人似曾相似?难道并不是每个人都“知道”中国必须如何发展和现代化,以及(觉得)中国人什么都做错了?当中国员工对知识如饥似渴时,当几乎每个中国人都带着感兴趣的问题谦逊地接近自己时,来自西方的老师很高兴。但反过来呢?极少有西方人想从中国那里学到什么:自以为是的西方人什么也不学。学习什么呢?难道我们的生活水平不是更高,我们的经济不是更有效率,我们的技术不是更发达,我们的文化和生活方式因此不是一定比中国优越吗?

中国在50年前对外打开了大门,吸收信息,评估信息,根据其对自身建设的用处进行分类、采纳或扬弃它们。书店里摆满了从古到今的西方作家的译作、重要人物的传记、专业著作,人们可以一天24小时从收音机里收听西方古典音乐。然而,西方在精神上却是固步自封的。除了孔子和老子的名字之外,几乎无人知晓古老的中国文化,新的中国文学作品少有出版,无人问津,更没有人了解中国音乐。只有中医引起了人们的兴趣,太极拳在瑜伽和禅宗旁边找到了一席之地。西方的知识优势就这样消失了,中国经历了它的经济奇迹,超过了日本,很快又超过了德国,我们起初是惊叹,后来是充满嫉妒的猜疑。

人们在德国媒体上读到和听到,中国人先是抄袭我们的技术,现在又用他们的产品把我们挤出市场,这些话是无能的表现。早在30年前,一家德国汽车公司的董事会成员就对记者提出的中国产品盗版问题给出了一个诚实而有远见的回答:一辆在路上行驶的汽车已经不再是什么秘密。在他的公司里,每辆新的丰田、奔驰或劳斯莱斯等品牌的汽车也都被拆卸、测试并寻找值得模仿的价值。他说,中国汽车制造商现在仍在采用德国技术。但总有一天,我们德国人会复制中国的技术。——现在这个时代到来了,在电动汽车、太阳能技术、IT业的许多领域都是如此。

但时代的特征也越来越多地指向激烈的竞争和保护主义,后者作为来自西方和中国之间的冰冷的经济战争的概念,似乎不再是夸大其词。它蔓延到文化中,并延伸到个人领域。孔子学院的工作受到阻碍,反过来,德国学术交流中心和歌德学院的工作也受到阻碍。在中国的德语教师抱怨不被信任和受到审查,几乎我所有的中国朋友来到德国时也都感受到了敌意,更不用说德国媒体对中国的怀有敌意的报道。

因此,在德意志联邦共和国和中国建交50年之后,人们不得不遗憾地在孔子的“五十而知天命”(《论语》第二篇第四节)后面划上一个大大的问号:

世界已经变小而一目了然,它被种种信息和通信网络所淹没,在经济和政治上休戚与共。它也因为世界人口的增长而变得拥挤,在过去50年里,世界人口翻了一番,从不到40亿增加到近80亿。我们要学会把整个地球理解为一个超越文化的、超越国家的一体化存在,这是天命,是人类赖以生存下去的理性要求。当自以为是、沙文主义、民族中心主义和民族主义强权思维在我们的小世界里毒害全球关系时,奥地利作家弗朗茨·格里帕泽(1791-1872)的话(今年是他逝世150周年)今天仍然振聋发聩:“新的教育道路从人性通过民族性走向兽性”。他以此发出警告,在哈布斯堡王朝这个处于瓦解中的多民族国家里,要防止各种特殊利益的冲突爆发。

外交关系只是一种形式,它必须用内容来填充,以创造一个空间,让各国和各文化不仅和平共处,相互宽容,还要积极地相互影响,并在此过程中发生变化。我相信,我已经在我小小的、个人的德中世界中找到了这个空间。它还必须在全球范围内被找到。一种新的超国家认同必须在共存中出现,在为人类的生存而采取的携手行动中出现,一种多民族和多国家的新认同,正如妇女权利活动家及和平主义者海德薇·多姆(1831-1919)在第一次世界大战期间所说的那样,“对人的爱和对国家的爱将融为一体”。

聂黎曦,1949年生于加米施-帕滕基兴,为中国的高校和出版社工作超过40年。在完成了记者培训并在大学学习日耳曼学和汉学之后,他于1980年作为德意志学术交流中心的特派教师进入永利官网。他的主要工作重点是编写《新汉德词典》(商务印书馆1985年版)。此外,他还承担了本科高年级和硕士阶段德国文学和修辞学的教学任务。1987年,他转向本科基础课程教学,参与编写《德语教程》(北京大学出版社1988年及之后版)和《当代大学德语》(外语教学与研究出版社2005年及之后版)等教材。自2011年以来,他一直致力于编写一本新的《新世纪汉德大词典》。除了这些主业之外,聂黎曦还发表与中国相关的文章,并为中国现代文学的翻译担任编辑和出版人。从1980年到1996年,聂黎曦完全生活在中国,此后他搬到了法国居住。从2001年到2020年受到新冠疫情影响中断之前,他每年都在中国停留约6个月,主要在外语教学与研究出版社工作。文章收入:国懿主编《五十年,五十人》,北京:世界知识出版社,2023年,第136-151页。